- LTspiceで可変抵抗を使ってシミュレーションするにはどうすればいいの?

- そもそもLTspiceの回路図に可変抵抗を表す素子(シンボル)はあるの?

電子回路シミュレータLTspiceを使ったときに、このように考えたことはありませんか?

結論から申し上げます。

LTspiceの回路図に可変抵抗を表す素子はありません。

しかし、抵抗を可変してシミュレーションすることは可能です!

本記事を読めば、そのことが理解できます。

トランジェント解析などの基本的な解析だけでは、抵抗を可変してシミュレーションすることはできません。

しかし、少し工夫すればできるようになるので、その方法について実例とともに解説していきます。

※ 初心者向けのLTspice通信講座(返金保証あり)

LTspiceの初心者向け通信講座です。

通信講座を利用すると、LTspice習得の近道になりますね。

英語ですが、LTspiceのシミュレーション動画を見れるので、けっこう理解できます。

30日間の返金保証があるので、ノーリスクで始められます。

まずは、右クリックの「日本語に翻訳」を活用してカリキュラムを確認してみましょう。

» 初心者向けのLTspiceチュートリアル(Udemy)はこちら

※この講座ではLTspiceのソースファイルをダウンロードできます。

LTspiceで抵抗を可変できると便利なことがこんなにある!

まず、電子回路シミュレータLTspiceで、抵抗を可変できると「どんなメリットがあるか」を説明します。

最適な抵抗値を簡単に決められるようになる

シミュレーションで抵抗を可変できるようになると、

電子回路の設計で抵抗値を簡単に決められるようになります。

机上計算も大事ですが、シミュレーションの方が当たりをつけやすいので、

比較的短時間で結果が出せるようになります。

シミュレーションを使うことで作業効率が良くなる

電子回路の設計で抵抗値を決める場合、

抵抗値を変えて計算し、また抵抗値を変えて計算する

という繰り返し作業が発生します。

場合によっては「はんだこて」を使って基板上の抵抗を取り換えて、テスターやオシロスコープで測定し、

また「はんだこて」を使って異なる抵抗値の抵抗に取り換えて、測定する

ということを繰り返すこともあるでしょう。

LTspiceシミュレーションであれば、繰り返し作業を省略できるので作業効率が良くなります。

抵抗値を決めた理由を説明しやすくなる

レポートやプレゼン資料を作成するときに、

なぜこの抵抗値に決めたのかを説明することに困ったことはありませんか?

LTspiceシミュレーションは、異なる抵抗値を同時にシミュレーションすることができ、

それぞれの実行結果を一つのグラフ上に表示することができるので、簡単に結果を比較できます。

そのグラフをキャプチャして、レポートに載せれば、抵抗値を決めた理由を容易に説明できるようになります。

LTspiceで可変抵抗を利用する2つの方法

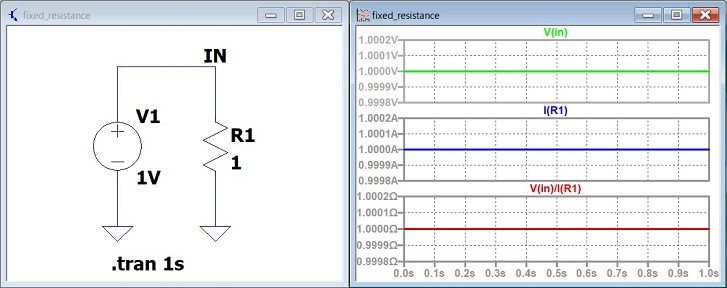

LTspiceで「1Ωの抵抗」に「1Vの電圧」を印加したシミュレーションです。

V(in)の信号は回路図の「IN」の電圧波形で、1.0000Vとなっています。

I(R1)の信号は回路図の抵抗「R1」に流れる電流波形で、1.0000Aとなっています。

V(in)/I(R1)の信号は、電圧V(in)を電流I(R1)で割った波形になります。

つまり、電圧を電流で割った値なので、オームの法則より抵抗を表しています。

グラフでは、

1.0000V / 1.0000A = 1.0000Ω

なので、抵抗R1に設定した抵抗値1Ωと一致していることが分かります。

この抵抗R1の抵抗値を可変する方法を2つ解説します。

STEPコマンドで抵抗値を可変する方法

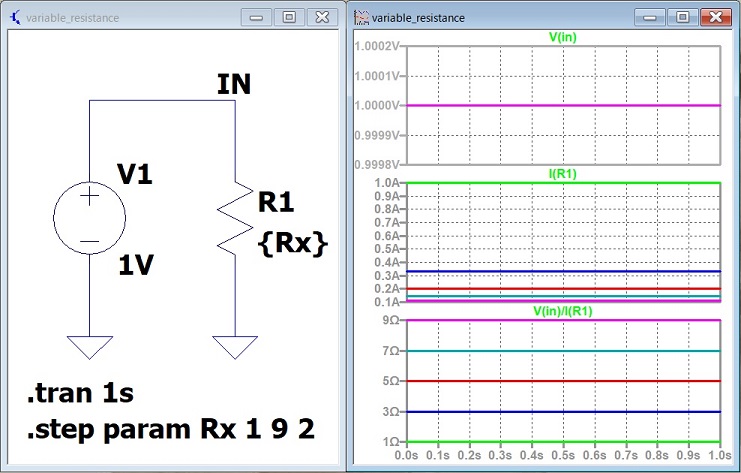

先程の1Ω抵抗の「1Ω」を「変数」に変更し、1Ω~9Ωまで、2Ω間隔で可変したシミュレーションです。

R1に印加される電圧は、電圧源V1により1.0000Vが印加されています。

V(in)/I(R1)のグラフをみると、

1Ω、3Ω、5Ω、7Ω、9Ωと2Ω間隔で可変しているのが分かります。

それに伴い、R1に流れる電流I(R1)も、

1.0A、0.33A、0.2A、0.14A、0.11Aと変化していることが分かります。

このように抵抗値を可変する手順は以下の通りです。

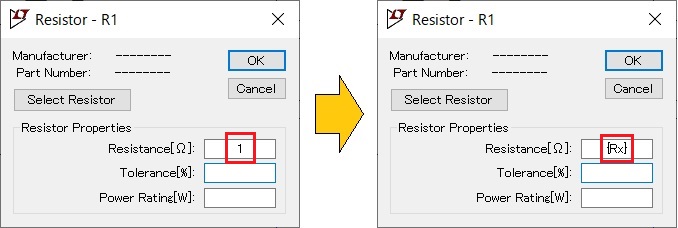

抵抗値を変数に変更する

1. 回路図の抵抗R1の素子(シンボル)上で右クリックすると、Resistorウィンドウが表示される。

2. Resistance[Ω]の「1」を「{Rx}」に変更する。

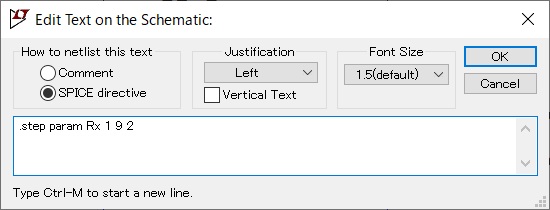

STEPコマンドで抵抗値の変数を可変する

メニューの「Edit」→「SPICE Directive」を選択すると、Edit Text on the Schematicウィンドウが表示されるので、

.step param Rx 1 9 2

と入力する。

この設定により抵抗R1の「抵抗値Rx」を1Ω~9Ωまで、2Ω間隔で可変することができます。

ビヘイビア電源を利用して抵抗値を可変する方法

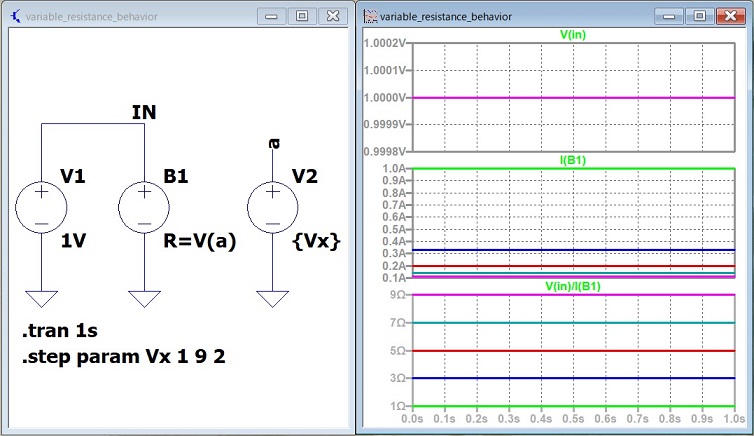

抵抗R1をビヘイビア電圧源に変更し、1Ω~9Ωまで、2Ω間隔で可変したシミュレーションです。

ビヘイビア電圧源は、電圧や電流を関数として組み込むことで、複雑な振る舞いをすることができる電圧源です。

このビヘイビア電圧源を可変抵抗として利用することができます。

「STEPコマンドで抵抗値を可変する方法」と同じく、

B1に印加される電圧は1.0000Vであり、V(in)/I(B1)のグラフをみると、

1Ω、3Ω、5Ω、7Ω、9Ωと2Ω間隔で可変していることが分かります。

B1に流れる電流I(B1)も、

1.0A、0.33A、0.2A、0.14A、0.11Aと変化していることが分かります。

ビヘイビア電圧源を使って、抵抗値を可変する手順は以下の通りです。

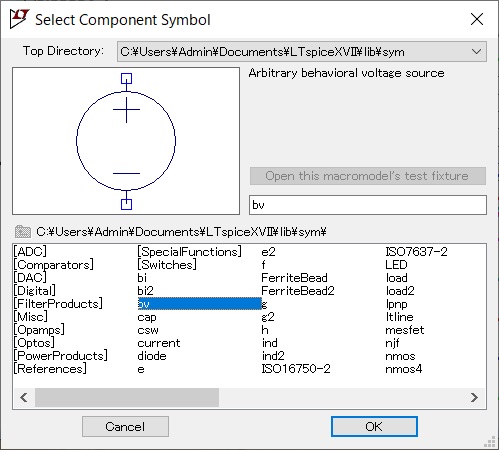

抵抗R1をビヘイビア電圧源に変更し、電圧源V2を追加する。

1. 回路図のR1を削除する。

2. メニューの「Edit」→「Component」を選択すると、

Select Component Symbolウィンドウが表示されるので、

bvを選択し、回路図のR1を削除した位置に、B1を配置する。

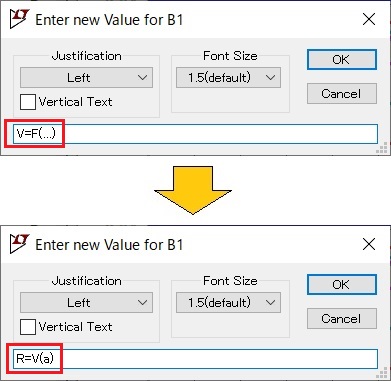

3. ビヘイビア電圧源B1の「V=F(…)」の上で右クリックすると、

Enter new Valueウィンドウが表示されるので、

「V=F(…)」を「R=V(a)」に変更する。

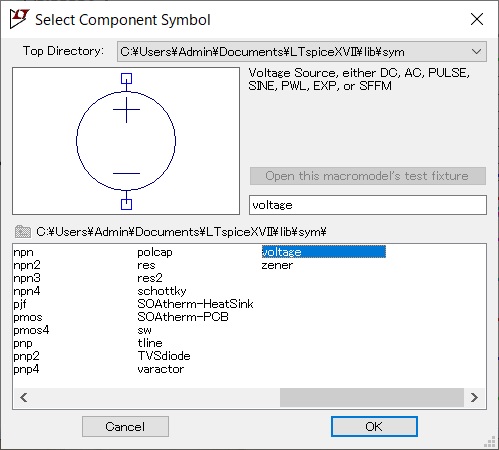

4. メニューの「Edit」→「Component」を選択すると、

Select Component Symbolウィンドウが表示されるので、

voltageを選択し、回路図にV2を配置する。

5. メニューの「Edit」→「Place GND」を選択し、電圧源V2のマイナス側にGNDを配置する。

そして、メニューの「Edit」→「Draw Wire」でV2のマイナス端子とGNDを接続する。

6. メニューの「Edit」→「Draw Wire」でV2のプラス端子の配線を上に伸ばす。

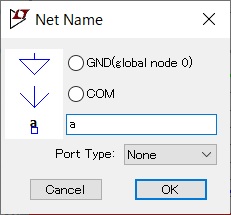

そして、メニューの「Edit」→「Net Name」で「a」と入力し、伸ばした配線の先端部に配置する。

この設定により、電圧源V2の電圧がR=V(a)の「a」に入力されます。

電圧値を変数に変更する

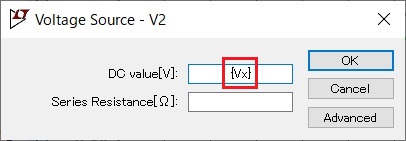

1. 回路図の電圧源V2の素子(シンボル)上で右クリックすると、Voltage Sourceウィンドウが表示される。

2. DC value[V]に「{Vx}」を入力する。

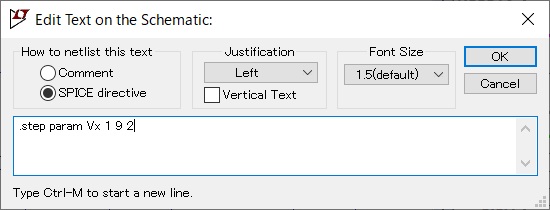

STEPコマンドで電圧値の変数を可変する

メニューの「Edit」→「SPICE Directive」を選択すると、

Edit Text on the Schematicウィンドウが表示されるので、

.step param Vx 1 9 2

と入力する。

この設定により電圧源V2の「電圧値Vx」を1V~9Vまで、2V間隔で可変することができます。

以上の設定により、電圧源V2から可変された電圧(1V、3V、5V、7V、9V)が出力されます。

そして、「a」のネットを通じて、R=V(a)の関数により、

ビヘイビア電圧源B1を可変抵抗(1Ω、3Ω、5Ω、7Ω、9Ω)として利用することができます。

LTspiceで抵抗を可変し、最適値を決める3つの事例

LTspiceで抵抗を可変し、最適値を決める事例を紹介します。

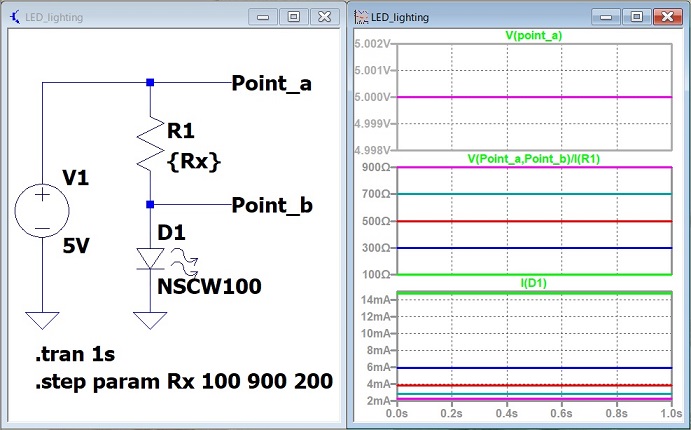

LED点灯回路の電流制限抵抗の決め方

LED点灯回路のシミュレーションです。

V(point_a)の信号は、回路図の「Point_a」の電圧波形で、5.000Vとなっています。

V(Point_a,Point_b)/I(R1)の信号は、回路図の抵抗「R1」の抵抗値で、100Ω~900Ωとなっています。

I(D1)の信号は、回路図のLED「D1」に流れる電流波形で、

R1の抵抗値の可変に伴って電流値が変化しているのが分かります。

LEDに5mAを流したい場合を考えます。

グラフを見ると、

500Ω(赤線)のとき、約4mA

300Ω(青線)のとき、約6mA

となっています。

つまり、5mAを流したい場合、300Ω~500Ωの範囲で抵抗値を選定すれば良いことが分かります。

もっと細かく当たりを付けたい場合、

.step param Rx 100 900 200

の 200 の値を小さくすれば細かく見ることができます。

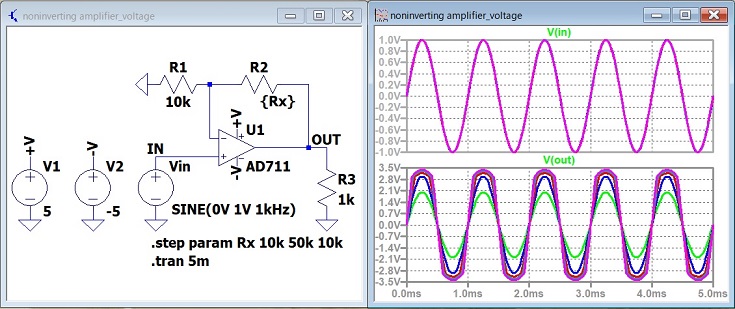

オペアンプ増幅回路のフィードバック抵抗の決め方

オペアンプを用いた非反転増幅回路のシミュレーションです。

抵抗R2の値Rxを、10kΩ~50kΩまで、10kΩ間隔で可変しています。

V(in)の信号は回路図の「IN」の電圧波形で、振幅が±1.0Vとなっています。

V(out)の信号は回路図の「OUT」の電圧波形で、

R2の抵抗値の可変に伴って電圧の振幅が変化しているのが分かります。

出力電圧を可能な範囲で最大限使用することを考えます。

グラフをみると、V(out)は、

R2が10kΩのとき、約±2.0V

R2が20kΩのとき、約±2.8V

となっており、30kΩ以上では電圧波形が飽和していることがわかります。

つまり、出力電圧を可能な範囲で最大限使用する場合、20kΩの抵抗値を選定すれば良いことが分かります。

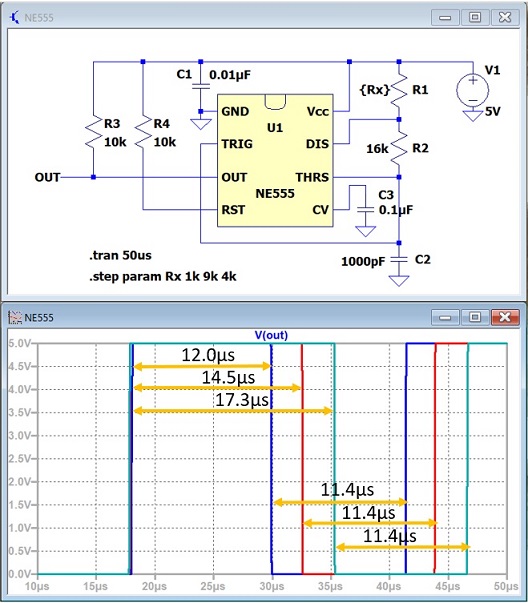

パルス生成回路でパルス幅の時間に影響する抵抗値の決め方

タイマーICを利用したパルス生成回路のシミュレーションです。

抵抗R1の値Rxを、1kΩ~9kΩまで、4kΩ間隔で可変しています。

V(out)の信号は回路図の「OUT」の電圧波形で、

R1の抵抗値の可変に伴ってパルス幅が変化しているのが分かります。

パルス幅のHigh時間を「Low時間の1.5倍」にすることを考えます。

グラフをみると、V(out)はのパルス幅Highの時間は、

R1が1kΩのとき、12.0us

R1が5kΩのとき、14.5us

R1が9kΩのとき、17.3us

となっており、Lowの時間はいずれも11.4usです。

「17.3us/11.4us = 1.5」であることから、9kΩの抵抗値を選定すれば良いことが分かります。

まとめ

今回はLTspiceで抵抗を可変する方法について解説しました。

今回解説した流れでそのままシミュレーションすれば、最適な抵抗値を決めることができるでしょう。

そうすれば、電子回路の設計にも役立つこと間違いありません。

ぜひ、LTspiceで抵抗を可変する方法を試してみてください。

また、STEPコマンドやビヘイビア電圧源をより詳しく知りたい方は、

以下の第2章、第3章を読むと理解が深まりますので、ぜひ読んでみてください。

人気記事:【無料の特典と返金保証あり】電子回路のオンライン入門セミナー5選!

※ 初心者向けのLTspice通信講座(返金保証あり)

LTspiceの初心者向け通信講座です。

通信講座を利用すると、LTspice習得の近道になりますね。

英語ですが、LTspiceのシミュレーション動画を見れるので、けっこう理解できます。

30日間の返金保証があるので、ノーリスクで始められます。

まずは、右クリックの「日本語に翻訳」を活用してカリキュラムを確認してみましょう。

» 初心者向けのLTspiceチュートリアル(Udemy)はこちら

※この講座ではLTspiceのソースファイルをダウンロードできます。