- LTspiceを簡単に使えるようになりたい。

- LTspiceで素子の回転の使い方を知りたい。

これから電子回路シミュレータLTspiceを活用しようと考えていませんか?

初心者の方が、今すぐLTspiceを使えるようになるために、基本的な使い方を解説します。

※ 初心者向けのLTspice通信講座(返金保証あり)

LTspiceの初心者向け通信講座です。

通信講座を利用すると、LTspice習得の近道になりますね。

英語ですが、LTspiceのシミュレーション動画を見れるので、けっこう理解できます。

30日間の返金保証があるので、ノーリスクで始められます。

まずは、右クリックの「日本語に翻訳」を活用してカリキュラムを確認してみましょう。

» 初心者向けのLTspiceチュートリアル(Udemy)はこちら

※この講座ではLTspiceのソースファイルをダウンロードできます。

LTspiceで回路シミュレーションする方法

LTspiceで電子回路をシミュレーションするには、2つの作業が必要です。

- 回路図を作成する

- 解析を実行する

回路図を作成する

まずはシミュレーションしたい電子回路の回路図を作成します。

私の経験上、LTspiceは「Microcap」や「PSpice」よりも操作が直感的で使いやすいです。

回路図を作成する作業は以下の3つだけです。

- 部品(素子)を配置する

- 配線する

- 部品(素子)のパラメータを入力する

この3つの作業だけで回路図は作成できます。

このとき少しテクニックが必要で、回路図を見やすく作成するために、部品(素子)を回転したくなります。

この方法は後で説明します。

解析を実行する

回路図を作成したらシミュレーションを実行します。

LTspiceでシミュレーションを行う目的は、実際の測定作業を低減するために使われることが多いと思います。

つまり、実際の測定と同じことをシミュレーションできればよく、LTspiceにはその機能があります。

- DC解析(直流解析)

- AC解析(小信号解析)

- トランジェント解析(過渡解析)

簡単にいうと、

DC解析で、テスタと同じように、回路図の各点(ノード)の電圧・電流を測定する。

AC解析で、ネットワークアナライザと同じように、周波数軸の波形を測定する。

トランジェント解析で、オシロスコープと同じように、時間軸の波形を測定する。

ということができるので、実際の測定と同じことがシミュレーションできます。

回路図の簡単作成方法+素子の回転の使い方

先程もいいましたが、回路図の作成方法は簡単で、覚えることは3つの操作方法だけです。

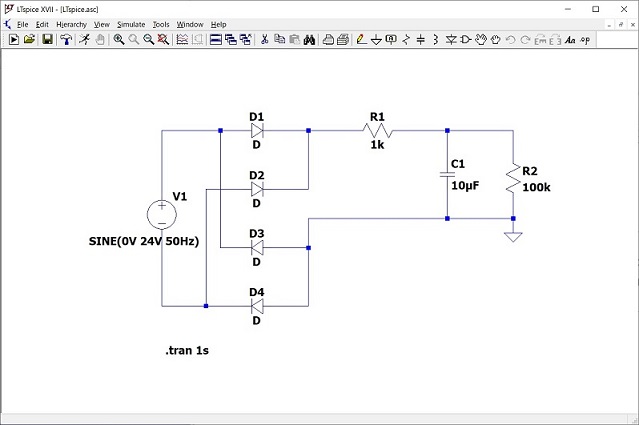

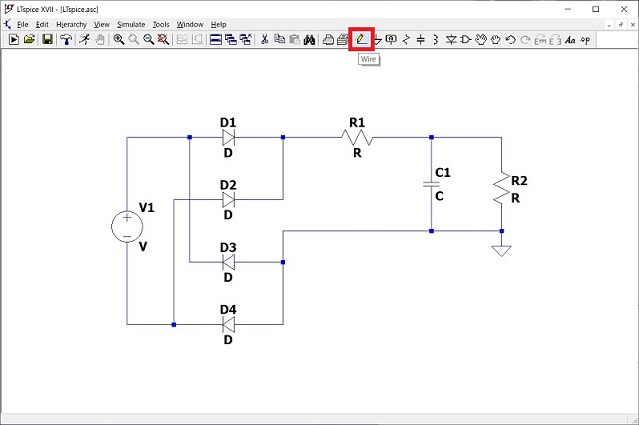

実際に整流回路を作成しながら解説します。

部品を配置する

まずは部品を配置します。

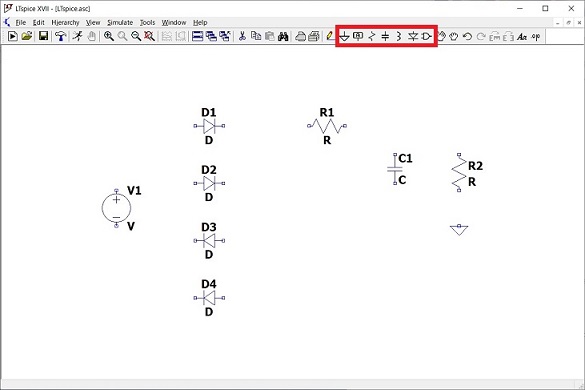

具体的な作業としては、赤枠のところをクリックして、上図のように配置していくだけです。

1つずつ手順を説明します。

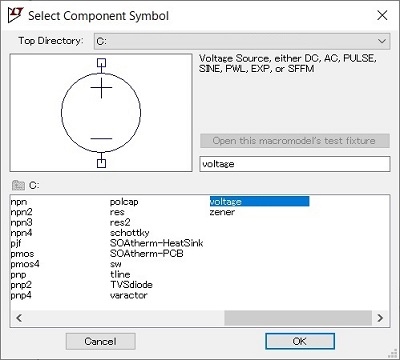

1. メニューバーからComponentをクリックして、

「Select Component Symbol」ウィンドウが表示されたら、

「voltage」を選択し、回路図のV1に配置する。

2. メニューバーからDiodeをクリックして、回路図のD1~D4に配置する。

このとき、素子の向きを回転した方が回路図の見栄えが良くなります。

回転方法は非常に簡単で「Cntl + R」で90°右に回転することができます。

つまり、

- メニューバーのDiodeをクリック

- 「Cntl + R」を3回押す

- 回路図のD1、D2に配置する

(D3、D4は「Cntl + R」を1回押せばよい)

という流れで、回路図と同じ向きに配置することができます。

ちなみに、「Cntl + E」で左右を反転することができます。

この場合、

- メニューバーのDiodeをクリック

- 「Cntl + R」を1回押す

- 「Cntl + E」を1回押す

- 回路図のD1、D2に配置する

という流れでも、回路図と同じ向きで配置することができます。

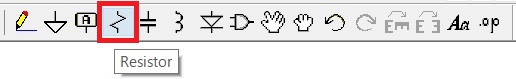

なお、メニューバーのDiodeをクリックすると、以下の赤枠の部分がアクティブ状態(選択可能)になります。

赤枠の左側が90°右に回転、

赤枠の右側が左右反転です。

これをクリックしても部品(素子)を回転することができますが、

Diodeなどの部品(素子)を選択後にクリックするため、

回路図全体がズレるなど、少し使いずらいと個人的には思います。

なので、「Cntl + R」と「Cntl + E」のショートカットを使って部品(素子)の向きを調整する方がオススメです。

同様に、抵抗とコンデンサ、GNDも配置します。

【抵抗】

- メニューバーのResistorをクリック

- 「Cntl + R」を1回押す

- 回路図のR1に配置する

- 「Cntl + R」を1回押す

- 回路図のR2に配置する

【コンデンサ】

- メニューバーのCapacitorをクリック

- 回路図のC1に配置する

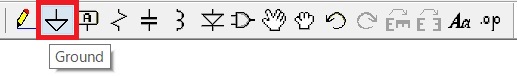

【GND】

- メニューバーのGroundをクリック

- 回路図の▽に配置する

これで部品配置は完了です。

部品配置をスムーズに行うためのコツ

部品(素子)を選択する際に、

回路図全体がズレでやりずらいなぁ

と感じた方がいるのではないでしょうか?

例えば、Diodeの配置が完了して、Resistorを選択する際に、回路図全体の画面が微妙にズレるなど。

これを防ぐには、各部品(各素子)の配置が終わったら、

右クリックして選択を解除するクセをつけるとよいです。

そうすると、回路図全体の画面が微妙にズレることはなくなります。

配置した部品(素子)を移動したい場合

配置した部品を少し移動させたい場合は以下のようにします。

- メニューバーのMoveをクリック

- 移動したい部品(素子)をクリック

- マウスを動かして移動

- クリックして配置する

これで移動することができます。

配置した部品(素子)を削除したい場合

配置した部品を削除たい場合は以下のようにします。

- メニューバーのCutをクリック

- 削除したい部品(素子)をクリック

これで削除することができます。

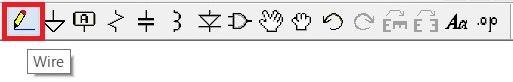

配線する

部品の配置が完了したら、次は部品(素子)を接続します。

作業としては、赤枠をクリックして上図のように各部品をつなげるだけです。

V1の上側(+)からD1の左側(アノード)まで接続する手順を説明します。

- メニューバーのWireをクリック

- V1の上側(+)の□をクリック

- マウスを動かして上方向に移動

- 曲がり角でクリック

- マウスを動かして右方向に移動

- D1の左側(アノード)の□をクリック

これでV1の上側(+)からD1の左側(アノード)まで配線することができます。

他の部品(素子)も同様にして配線することができます。

配線に失敗したときにやり直す方法

配線に失敗したときは、部品配置の時と同じように、配線を削除します。

- メニューバーのCutをクリック

- 削除したい配線をクリック

これで配線を削除できるので、再度、メニューバーのWireで配線をやり直すことができます。

部品(素子)のパラメータを入力する

最後に素子のパラメータを入力します。

抵抗、コンデンサ、電圧源のパラメータ入力手順を説明します。

ダイオードはパラメータを入力しなくても動作します。

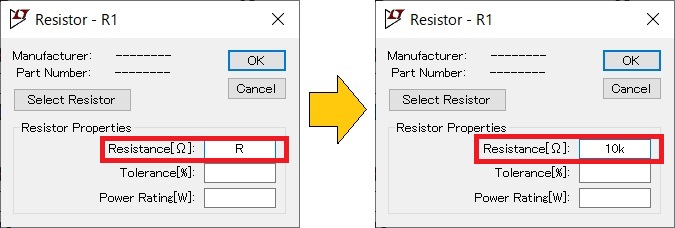

【抵抗】

- 抵抗R1の部品(素子)の上で右クリック

- 「Resistor」ウィンドウが表示される

- Resistance[Ω]の「R」→「1k」に変更する

抵抗値は任意です。ここでは1kΩとしています。

抵抗R2も同様にパラメータを入力します。R2は「100k」とします。

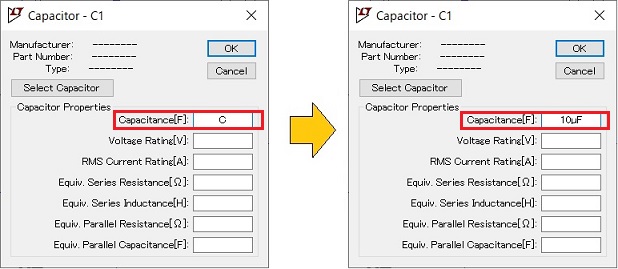

【コンデンサ】

コンデンサC1も同じ方法で入力できます。

- コンデンサC1の部品(素子)の上で右クリック

- 「Capacitor」ウィンドウが表示される

- Capacitance[F]の「C」→「10uF」に変更する

コンデンサの値も任意です。ここでは10uFとしています。

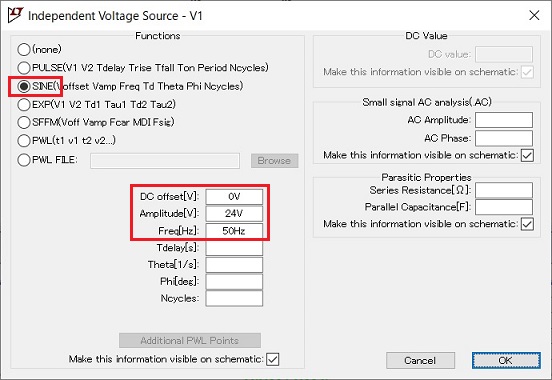

【電圧源】

最後に、電圧源V1のパラメータを入力します。

今回は正弦波を出力するようにパラメータを設定します。

- 電圧源V1の部品の上で右クリック

- 「Voltage Source」ウィンドウが表示されるので、

「Advanced」をクリックする - 「Independent Voltage Source」ウィンドウが表示されるので、

「SINE」を選択する - DC offse[V]:0V

Amplitude[V]:24V

Freq[Hz]:50Hz

と入力する

これでパラメータの入力は完了です。

入力したパラメータの表示を移動する方法

V1の「SINE(0V 24V 50Hz)」とD3、配線が重なってて見づらいと感じる方もいるでしょう。

そのときは、「SINE(0V 24V 50Hz)」を少し左に移動します。

部品(素子)の移動と同じ方法です。

- メニューバーのMoveをクリック

- 「SINE(0V 24V 50Hz)」をクリック

- マウスを左に動かして移動

- クリックして配置する

これで移動することができます。

以上で、回路図の作成は完了です。

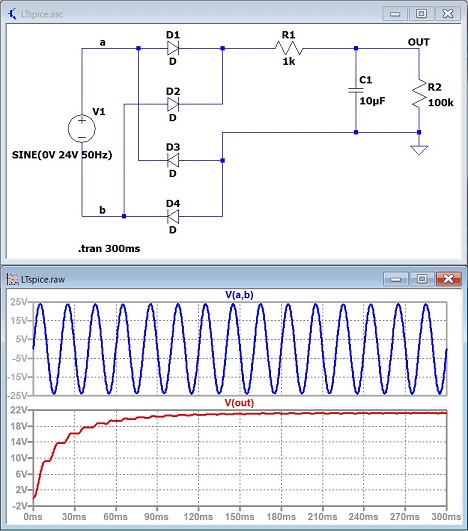

トランジェント解析(過渡解析)を実行する

作成した回路図でシミュレーションを実行してみましょう。

トランジェント解析で、オシロスコープのように時間軸の波形を観測します。

トランジェント解析のシミュレーションです。

手順は以下の通り。

- メニューの「Simulate」→「Edit Simulation Cmd」を選択する

- 「Edit Simulation Cmd」ウィンドウが表示される

- Transientタブ の Stop timeに「300ms」と入力する(300msは任意)

- OKをクリックする

- 「.tran 300ms」を配置したい場所までマウスで移動する

- クリックして配置する

- メニューバーのRunをクリックし、トランジェント解析を実行する

これでシミュレーションを実行でき、波形を観測することができます。

回路図の測定個所に名前(ラベル)をつける

トランジェント解析のシミュレーションをみると、

回路図に「a」「b」「OUT」と記載されているのに気付いたでしょうか?

測定したいポイントに名前(ラベル)をつけると、

シミュレーション結果の波形が回路図のどこのポイントの波形を見ているのか、

わかりやすくなります。

例えば、シミュレーション結果の赤線はV(out)となっています。

これは回路図のOUTの波形になります。

青線はV(a,b)となっていますが、どこのポイントでしょうか?

これは、ポイントaとポイントbの差分になります。

仮に名前(ラベル)をつけないと、V(n001)とかV(n002)という表示になり、

回路図のどこの波形を見ているのか判断しにくくなります。

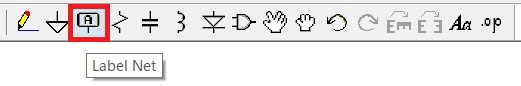

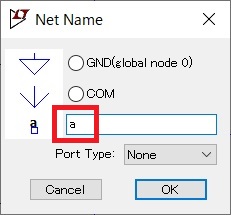

1. メニューバーのLabel Netをクリック

2. 「Net Name」ウィンドウで「a」と入力し、OKをクリックする

3. マウスを動かして、回路図の測定したいポイントまで移動する

4. クリックして配置する

「b」と「OUT」も同じ方法で名前(ラベル)を付けられます。

波形を観測する

名前(ラベル)を付け終わったら、

もう一度、メニューバーのRunをクリックし、シミュレーションを実行しましょう。

名前(ラベル)を付けたポイントをクリックすると、波形が観測でき、

V(out)のように、わかりやすい表記になっていると思います。

また、シミュレーション結果のように、画面を2つにしたい場合は、

波形が表示されている画面で右クリックし、

「Add Plot Pane」を選択すると、画面を増やすことができます。

V(a,b)の波形が見たい場合は、

回路図のポイントaで、左クリックを押したまま、

カーソルをポイントbまで移動し、ポイントbで離すと、

ポイントaからbの差分の波形が観測できます。

まとめ

今回は、LTspiceの基本的な使い方、部品(素子)の回転方法などを解説しました。

電子回路シミュレータLTspiceはフリーであるにも関わらず、回路規模に制限がなく、非常に使いやすいです。

電子回路を設計する、あるいは勉強するうえで、欠かせないものとなってきています。

ぜひLTspiceの使い方を習得し、活用してください。

以下の参考図書はLTspiceの基本的な回路でのシミュレーション例があります。

シミュレーションの使い方は習うより慣れろみたいなところもありますので、ぜひ参考にしてください。

※ 初心者向けのLTspice通信講座(返金保証あり)

LTspiceの初心者向け通信講座です。

通信講座を利用すると、LTspice習得の近道になりますね。

英語ですが、LTspiceのシミュレーション動画を見れるので、けっこう理解できます。

30日間の返金保証があるので、ノーリスクで始められます。

まずは、右クリックの「日本語に翻訳」を活用してカリキュラムを確認してみましょう。

» 初心者向けのLTspiceチュートリアル(Udemy)はこちら

※この講座ではLTspiceのソースファイルをダウンロードできます。

電子回路シミュレータLTspice入門編

電子回路シミュレータLTspice入門編