- トランジスタの回路図記号について知りたい。

- トランジスタの回路図記号で、矢印の意味を教えてほしい。

- 記号の矢印の向きが時々忘れて分からなくなるけど、良い覚え方はないですか?

- トランジスタの回路記号は、なぜ『Q』なのですか?

こんな質問にお答えします。

電子回路を10年、仕事を通じて勉強しています。

回路図をみるとき、トランジスタの記号をなんとなく見てませんか?

本記事では、トランジスタの記号、矢印の意味、回路記号『Q』について解説します。

※ 初心者でも挫折しないトランジスタ教材(無料公開あり)

トランジスタの回路図記号と種類

トランジスタの記号

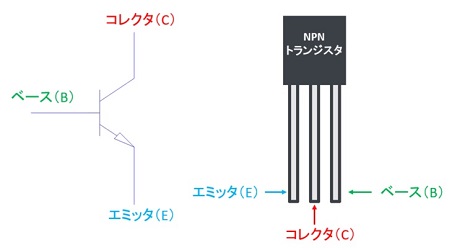

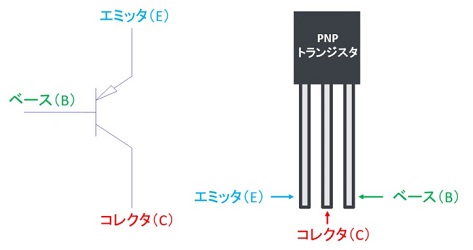

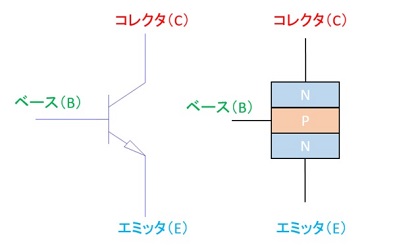

トランジスタの回路図記号は以下の通りです。

【NPNトランジスタ】

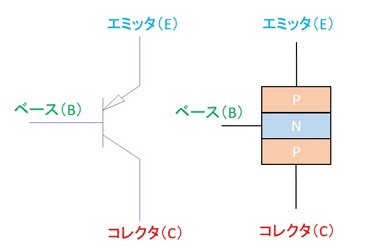

【PNPトランジスタ】

トランジスタは、E(エミッタ)、C(コレクタ)、B(ベース)の3本の端子が出ており,記号もそのようになっています。

トランジスタの種類と型番

トランジスタには、NPNトランジスタとPNPトランジスタの2種類のタイプがあります。

昔のJISでは型番によって、用途が分けられていました。

例えば、2SAから始まるトランジスタの型番は「PNPトランジスタの高周波用」というように分かれていました。

2SA:PNP型トランジスタ 高周波用

2SB:PNP型トランジスタ 低周波用

2SC:NPN型トランジスタ 高周波用

2SD:NPN型トランジスタ 低周波用

しかし、このJIS規格はすでに廃止されています。

実際、NPN型トランジスタとして有名な2SC1815は、NPNトランジスタの低周波用として販売されています。

また、現代のトランジスタの種類は、型番で判断しない方が良いです。

なぜなら、半導体メーカによって独自に命名していることがあるからです。

きちんとデータシートを読んで確認するようにしましょう。

トランジスタの矢印の意味

トランジスタの矢印はベース電流の流れる方向を示しています。

NPNトランジスタの場合、ベース(B)からエミッタ(E)に矢印があります。

つまりベース端子からエミッタ端子へ電流が流れます。

PNPトランジスタの場合、エミッタ(E)からベース(B)に矢印があります。

つまりエミッタ端子からベース端子へ電流が流れます。

余談ですが、

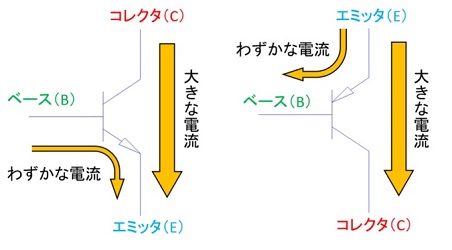

NPNトランジスタを例にすると、このベース電流のわずかな変化で、

コレクタ(C)からエミッタ(E)に流れる大きな電流を制御できます。

PNPトランジスタを例にすると、このベース電流のわずかな変化で、

エミッタ(E)からコレクタ(C)に流れる大きな電流を制御できます。

これが、トランジスタの基本的な増幅作用です。

トランジスタの矢印の向きの覚え方

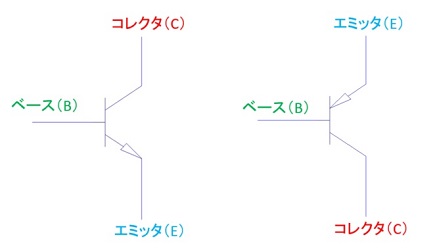

矢印の向きの覚え方は、「P → N」と覚えることができます。

トランジスタ記号と構造を並べると以下のようになります。

【NPNトランジスタ】

【PNPトランジスタ】

この構造での「P」と「N」は、プラスとマイナスを表しています。

P:Positive = 正 = +(プラス)

N:Negative = 負 = -(マイナス)

電流はプラス(P)からマイナス(N)に流れます。

NPNだったら、ベース(P)からエミッタ(N)の向きに電流が流れます。

つまり、矢印の向きはベース(P)からエミッタ(N)となります。

PNPだったら、エミッタ(P)からベース(N)の向きに電流が流れます。

つまり、矢印の向きはエミッタ(P)からベース(N)となります。

よって、矢印の向きは「P → N」と覚えると良いです。

トランジスタの回路記号は『Q』の理由

トランジスタの回路記号『Q』の由来は、Quartz(結晶)です。

トランジスタが誕生する前の時代、無線信号を受信して整流する素子に結晶が使われていました。

結晶なので、英語ではCrystalとも表現できますが、

コンデンサの回路記号で『C』がすでに使われていたため、Quartzの頭文字『Q』が使われました。

トランジスタが誕生すると、それらを引き継いだことから、そのまま『Q』が使われています。

最近では、わかりやすいように『Tr』という記号も使われるようになりましたが、

『Q』もまだまだ使われていますので、知っておいて損はないでしょう。

実際に試してみよう!

トランジスタの矢印の意味を理解するには、

実際に電流の流れる方向を確認できる回路を組んでみるのが一番です。

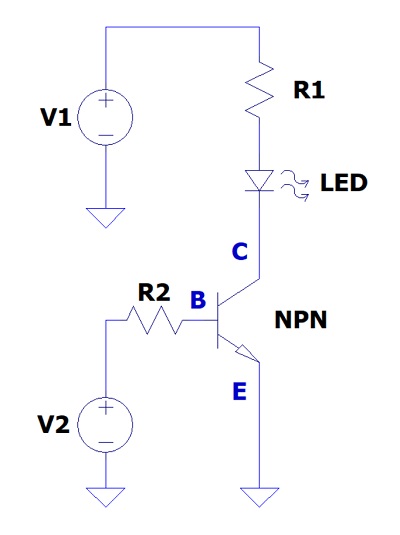

回路例

NPNトランジスタを使ったLED点灯回路です。

この回路では、矢印の向きに電流が流れることを実際に確認できます。

ベース端子(B)に抵抗を介して電圧を加える

→ ベース電流が流れる

→ トランジスタが導通状態になる

→ コレクタ(C)からエミッタ(E)へ電流が流れる

→ LEDが点灯

ベース端子(B)に電圧を加えない(0V)

→ ベース電流が流れない

→ トランジスタが導通状態にならない

→ コレクタ(C)からエミッタ(E)へ電流が流れない

→ LEDが消灯

このように、矢印の向き=電流の流れる方向を実際の回路で確認できます。

必要な部品

ブレッドボードを使って NPNトランジスタの矢印方向を確認するLED回路 を作るのに必要な部品を紹介します。

- NPNトランジスタ 2N3904

-

小信号用の定番トランジスタで、矢印方向(電流の流れ)を確認する実験に最適です。

👉 NPNトランジスタ 2N3904(100個入りセット)

ON/OFFスイッチ動作も合わせて確認できます。 - 抵抗セット

-

LEDやベース電流調整に使います。330Ω〜10kΩがあれば十分です。

👉 抵抗セット(1/4W、600本セット)

1/4Wタイプで十分ですが、電流の大きな回路では1/2W以上を使うと安全です。 - LEDセット

-

電流の有無を光で確認できる部品です。赤・緑・青など複数色あると便利です。

👉 LEDセット(200個入り) - ブレッドボード 830穴

-

はんだ付け不要で、何度でも回路を組み替えられます。

👉 ブレッドボード 830穴 - ジャンパワイヤセット

-

ブレッドボード上で部品同士をつなぐための配線コードです。

👉 ジャンパワイヤセット - USB 5Vブレッドボード電源モジュール

-

安定した5Vを手軽に供給できる電源モジュールです。

👉 USB 5V電源モジュール - デジタルマルチメータ(テスター)

-

ベース電流やエミッタ電圧を測定することで、矢印方向の電流の流れを数値で確認できます。

👉 AstroAI デジタルテスター

トランジスタはメーカーや型番によって ピン配置が異なる場合 があります。

また、耐えられる電圧や電流も製品によって違います。

実際に回路を作成するときは、必ず データシートでピン配置や定格を確認してください。

測定に便利なツール

「矢印=電流の向き」をより正確に理解したい場合、以下のツールが役立ちます。

- 電流や電圧を確認するなら

→ おすすめデジタルマルチメータ - 波形を見て動作を詳しく知りたいなら

→ おすすめオシロスコープ - 安定した電源で安全に実験するなら

→ おすすめ直流安定化電源

まとめ

今回はトランジスタの記号について解説しました。

今までトランジスタの記号について、じっくり考えることってありましたか?

NPNは「外向き」、PNPは「内向き」で、電流の流れ方が異なります。

この記号を理解すると、回路図を見たとき、トランジスタの動作をイメージするのに役立ちます。

おすすめ学習リソース

トランジスタより深く学びたい方には、次の学習リソースがおすすめです。

関連記事

おまけ:矢印を見て動作をイメージするコツ

回路図でトランジスタ記号を見たら、まず矢印の向きに注目しましょう。

覚え方のコツ:

・NPN=矢印が外向き(エミッタから出る)

→ ベースからエミッタへ電流が流れるとON

・PNP=矢印が内向き(エミッタに入る)

→ エミッタからベースへ電流が流れるとON

NPNのイメージ

ベースからエミッタへ電流が流れる

→ トランジスタが導通

→ コレクタからエミッタへ電流が流れる

PNPのイメージ

エミッタからベースへ逆向きの電流が流れる

→ トランジスタが導通

→ エミッタからコレクタへ電流が流れる

ミニ練習:回路図を見て即判断

- 矢印の向きは?(外向き=NPN / 内向き=PNP)

- ベース電流はどちら向き?(NPN=B→E/PNP=E→B)

- 電流はどちらへ流れる?(NPN=C→E / PNP=E→C)