- トランジスタの等価回路の書き方や作り方を知りたい

- PNPトランジスタ、ダイオードモデル、小信号、増幅回路、差動増幅回路の等価回路も知りたい

このような質問にお答えします。

本記事を書いている私は電子回路設計歴10年です。

今回はトランジスタの等価回路について解説します。

5分程度で読めますので、ぜひご覧ください。

トランジスタの等価回路の書き方・作り方

トランジスタの等価回路(小信号等価回路)

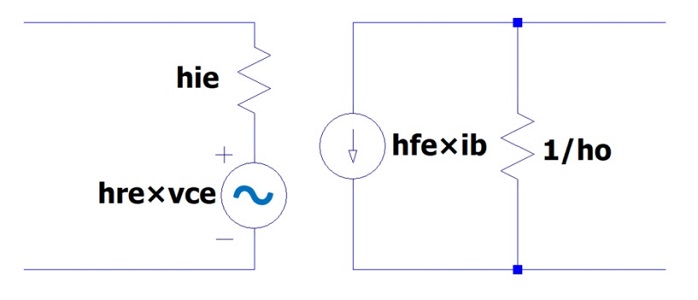

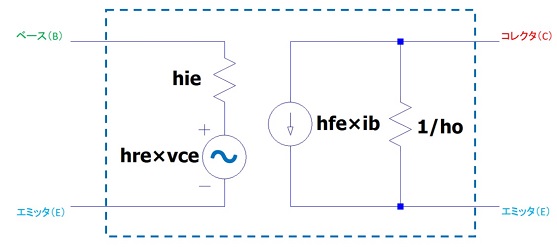

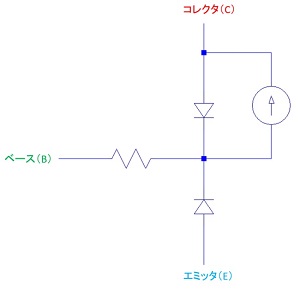

トランジスタの等価回路は以下のように書くことができます。

hie:入力抵抗

hfe:電流増幅率

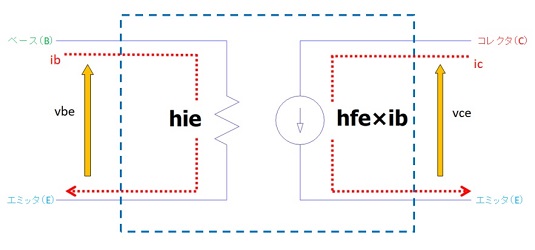

青色の点線枠に囲まれた部分がトランジスタの等価回路です。

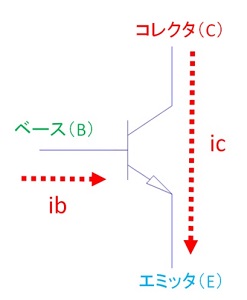

このように書くことができる理由は、トランジスタのベース端子に電流ibを入力すると、

コレクタ-エミッタ間に電流icが流れるからです。

このベース電流ibとコレクタ-エミッタ間の電流icは

ic = hfe × ib

という関係にあるので、

等価回路の右側は、hfe×ibとなります。

左側のhieは入力抵抗です。

コレクタ-エミッタ間をショートした(vce = 0V)とき、

ベース-エミッタ間にvbeを印加すると、ベース電流ibが流れます。

電圧vbeを印加して電流ibが流れるということは、オームの法則から

入力抵抗 hie = vbe / ib

と表すことができます。

よって、等価回路の左側は hie となります。

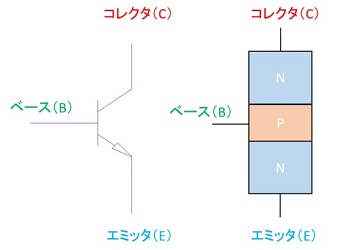

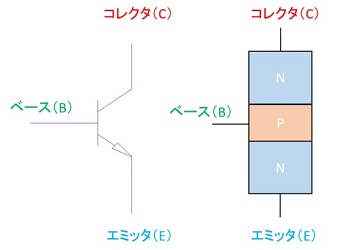

なお、ここでいうトランジスタとは、バイポーラトランジスタ(NPNトランジスタ)のことです。

よくある質問:hfe×ibは、なぜ電流源なのですか?また、下向きの理由は何ですか?

hfe×ib は電流だからです。

そもそも等価回路は、同じ電気的特性をもつ「簡単な電子部品」に置き換えた回路です。

簡単な電子部品に置き換えることで、回路の計算が容易になります。

なので、hfe×ibは電流なので、電流源に置き換えています。

また、電流源が下向きの理由は、実際に流れる電流の向きだからです。

上向きにしてもいいのですが、実際に流れる電流の向きと逆向きだと、

等価回路には-hfe×ib という表現になります。

ややこしくなるので、電流の向きと電流源の向きは合わせた方が良いでしょう。

よくある質問:トランジスタの等価回路は、電子部品が4つあったと記憶しているのですが...?

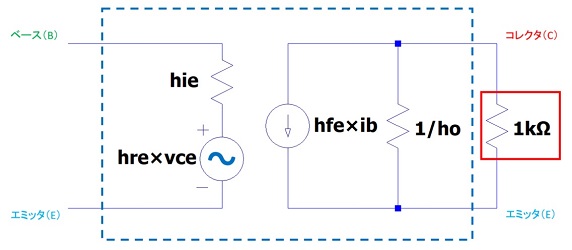

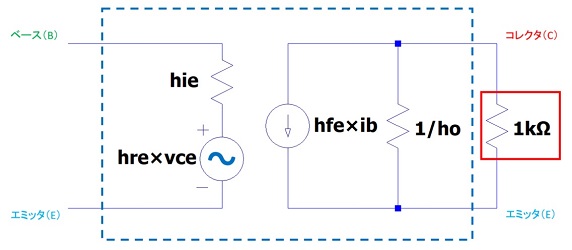

その通りです。

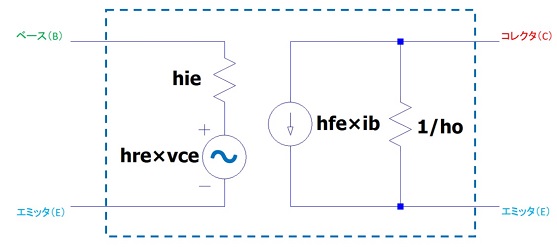

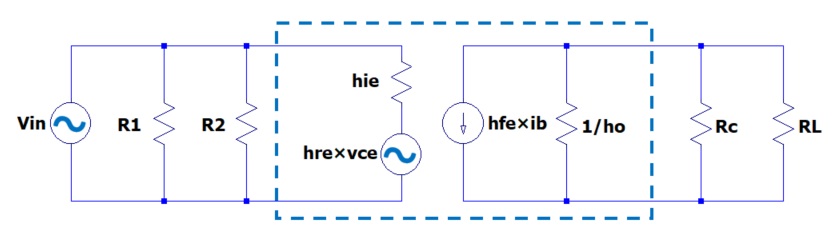

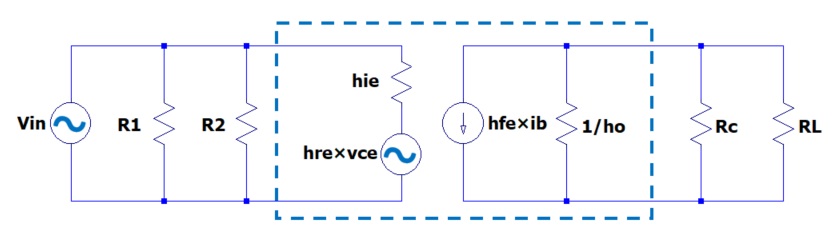

正確に書くと、トランジスタの等価回路は以下のようになります。

実際には、

hie:入力抵抗

hfe:電流増幅率

に加えて、

hre:電圧帰還率

hoe:出力抵抗の逆数

があります。

省略した理由は、回路の動作に影響を与えないからです。

電圧帰還率hreは、コレクタ-エミッタ側からベース-エミッタ側(右側から左側)に、

どれだけの信号が伝わったかを表しています。

トランジスタ等価回路では、左側から右側に信号が伝わるので、電圧帰還率hreは、ほとんど0になります。

よって、電圧帰還率hreを省略して問題ありません。

また、一番右側にあるのが出力抵抗の逆数 hoe です。

ベース電流が流れてない(ib=0)とき、

出力抵抗の逆数 hoe = ic / vce

と表すことができます。

オームの法則で考えると、

抵抗 = 電圧 / 電流

なので

抵抗の逆数 = 電流 / 電圧

ということです。

hoeが回路の動作に影響を与えない理由は、

出力側(コレクタ-エミッタ側)に接続される抵抗に吸収されるからです。

例えば、hoeは1よりも非常に小さい値なので、1uとすると、

1/hoe = 1/(1u) = 1MΩ

となります。

出力側に接続される抵抗は、私の経験的に1kΩ~100kΩが多いです。

ここでは、1kΩ が接続されるとします。

抵抗が並列に接続されるので、合成抵抗をRとすると

1/R = 1/(1MΩ) + 1/(1kΩ) = 1/(1MΩ) + (1kΩ)/(1MΩ) = (1.001kΩ) / (1MΩ)

R = (1MΩ) / (1.001kΩ) = 999Ω ≒ 1kΩ

となり、出力側に接続した抵抗1kΩと、ほとんど同じ値であることがわかります。

このようにhoeも、回路の動作に影響を与えないため省略できます。

よくある質問:小信号等価回路って何ですか?

信号の大きさが非常に小さいときの等価回路です。

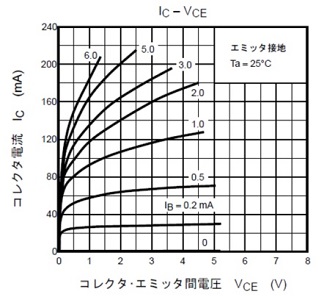

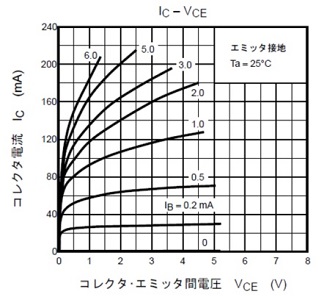

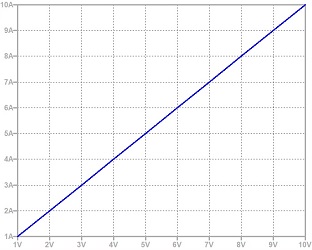

例えば、トランジスタの出力特性(Ic-Vce特性)のグラフは直線ではありません。

東芝トランジスタ 2SC1815 のデータシートより抜粋

しかし信号が小さいと、ほとんど直線とみなして考えることができます。

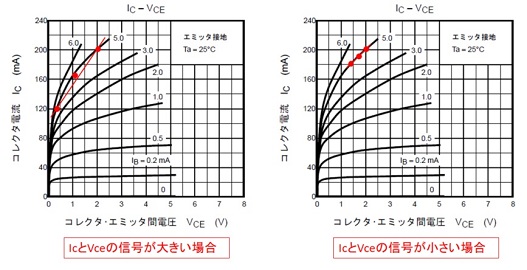

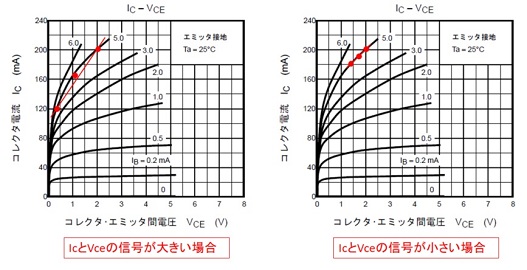

例えば、Ic-Vce特性で、大きい信号と小さい信号を考えてみます。

大きい信号は、コレクタ電流Icやコレクタ-エミッタ間電圧Vceで使用する範囲が広く、

小さい信号は、使用する範囲が狭いです。

IB=5mAのグラフで、IcとVceの信号が「大きい場合」と「小さい場合」を3点の直線で接続し、

比較すると以下のようになります。

東芝トランジスタ 2SC1815 のデータシートより抜粋

大きい場合だと、直線とみなすことは難しいですが、

小さい場合だと、ほとんど直線とみなすことができます。

トランジスタの特性を直線とみなすことができれば、

抵抗や電流源のような簡単な電子部品に置き換えられます。

抵抗を例に考えるとわかりやすいのですが、抵抗に電圧を印加すると電流が流れます。

この電圧を徐々に大きくすると、電流も徐々に大きくなります。

これは、抵抗のような簡単な部品は、電圧と電流は直線の関係にあるということです。

つまり、

小信号(小さな信号)

→ トランジスタの特性を直線とみなせる

→ 抵抗のような簡単な電子部品に置き換えられる

これが小信号等価回路です。

ただし、これは交流のはなしになります。

よくある質問:直流の等価回路を教えてください。

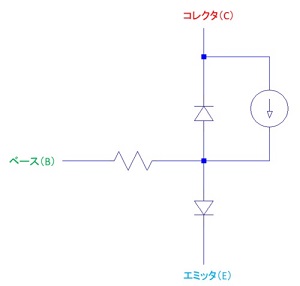

トランジスタの直流等価回路は、ダイオードを使用したT型等価回路で表すことができます。

T型等価回路とは、トランジスタの内部構造や実際の特性に合わせた等価回路のことです。

例えば、NPNトランジスタだと、

ベースからエミッタの方向に、P → N

ベースからコレクタの方向に、P → N

となっているので、ダイオードとみなすことができます。

また、NPNトランジスタの「P」は非常に薄い構造のため、電流が通過しにくいです。

「電流が通過しにくい」ことは「抵抗分が大きい」ことなので、ベース端子(B)のラインに抵抗があります。

電流源は、コレクタ-エミッタ間に流れる電流を表現しています。

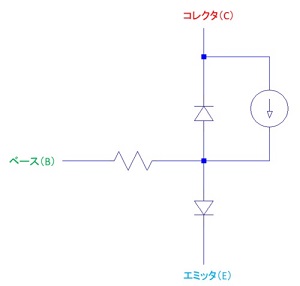

よくある質問:PNPトランジスタの等価回路も教えてください。

PNPトランジスタの等価回路は以下になります。

考え方は、NPNトランジスタと同じです。

・P → Nの方向をダイオードにする

・ベース端子に抵抗がある

・コレクタ-エミッタ間に流れる電流は、電流源で表現する

トランジスタ増幅回路における等価回路の作り方

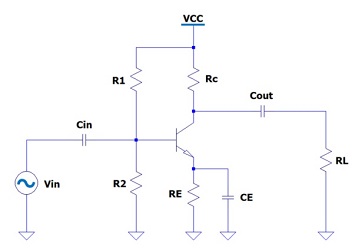

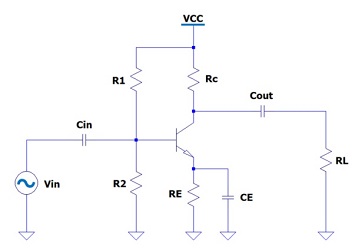

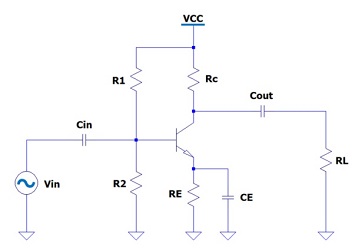

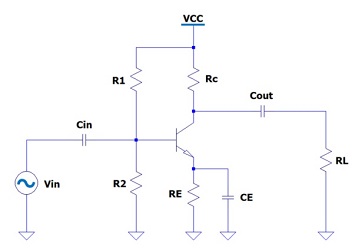

以下のトランジスタ増幅回路で「等価回路(小信号等価回路)の作り方」を解説します。

等価回路を作る方法は、以下の2つです。

- コンデンサをショートする

- 電源電圧をGNDに接続する

1つずつ解説していきます。

コンデンサをショートする

コンデンサをショートすると、以下のようになります。

Cinをショート

→ 信号源Vinとトランジスタのベース端子(B)が接続する

Coutをショート

→ トランジスタのエミッタ端子(E)と負荷抵抗RLが接続する

CEをショート

→ トランジスタのコレクタ端子(C)とGNDが接続する

※抵抗REは、並列に接続されているコンデンサCEがショートするため、

等価回路に影響を与えなくなる。

なぜコンデンサをショートできるかというと、小信号等価回路は交流信号だからです。

直流信号はコンデンサを通過できませんが、交流信号はコンデンサを通過することができます。

電源電圧をGNDに接続する

電源電圧をGNDに接続すると、以下のようになります。

R1がGNDに接続される

RCがGNDに接続される

なぜ電源電圧をGNDに接続するかというと、これも「小信号等価回路は交流信号」という理由です。

交流では直流成分は考えないため、3.3Vとか5.0Vとか、電源電圧が一定で変化しないものを0Vとみなします。

よって、電源電圧をGND(0V)に接続しています。

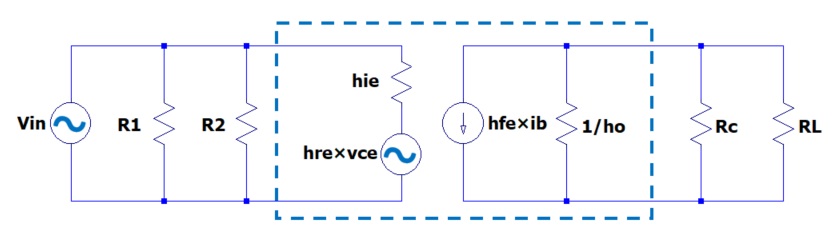

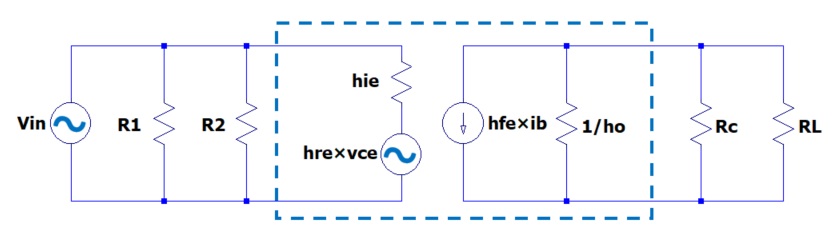

トランジスタ増幅回路の等価回路

これまでの解説通りにすると、トランジスタ増幅回路の等価回路ができます。

青色の点線部分がトランジスタです。

実際に試してみよう!

等価回路で学んだ内容を、実際の回路で確かめてみましょう。

自分の手で測定してみると、理解が深まります。

回路例

先程のトランジスタ増幅回路と等価回路です。

小さな交流電圧Vinを加えると、大きな交流電圧が得られます。

小さな交流電圧Vinを加える(入力信号がある)

→ ベース側に小さな交流電流ibが流れる

→ コレクタ電流icがおよそ hfe × ib の関係で変化する

→ コレクタ抵抗RLに電圧変化が生じ、大きな交流電圧(位相が反転した出力電圧)が得られる

小さな交流電圧Vinを加えない(入力信号がない)

→ ベース電流ibに変化がない(直流のバイアス電流のみ流れる)

→ コレクタ電流icも一定のまま変化しない

→ コレクタ抵抗RLの電圧も一定で、出力に交流電圧は現れない

このように、「入力信号があるとき」と「入力信号がないとき」の違いを観察することで、

等価回路で表された電流源がどのように働くかを実感できます。

必要な部品

ブレッドボードを使って トランジスタ増幅回路 を作るのに必要な部品を紹介します。

等価回路で学んだ「電流増幅の仕組み」を実際に確認してみましょう。

- NPNトランジスタ 2N3904

-

小信号用の定番トランジスタで、増幅実験に最適です。

👉 NPNトランジスタ 2N3904(100個入りセット)

ベース電流とコレクタ電流の関係を観察することで、等価回路で学んだ「hfe × ib」の動作を実感できます。 - 抵抗セット

-

ベース抵抗やコレクタ抵抗として使用します。

👉 抵抗セット(1/4W、600本セット)

1/4Wタイプで十分ですが、電流の大きな回路では1/2W以上を使うと安全です。 - アルミ電解コンデンサセット

-

入出力のカップリング用やエミッタ抵抗のバイパス用として使用します。

👉 電解コンデンサ 24種類セット(0.1µF〜1000µF)

「コンデンサをショートする」という等価回路の考え方を実際の回路で体験できます。 - ブレッドボード 830穴

-

はんだ付け不要で、簡単に増幅回路を組めます。

👉 ブレッドボード 830穴

抵抗値やバイアス条件を変えて、等価回路との対応を確認する実験に最適です。 - ジャンパワイヤセット

-

ベース、コレクタ、エミッタなど各端子を配線するために使います。

👉 ジャンパワイヤセット

配線色を分けておくと信号経路が分かりやすくなります。 - USB 5Vブレッドボード電源モジュール

-

USB電源モジュールをブレッドボードに直接挿して使えば、5Vや3.3Vを簡単に取り出せます。

👉 USB 5V電源モジュール

外部電源や配線を用意する必要がなく、手軽に回路を試したいときに便利です。 - デジタルマルチメータ(テスター)

-

電圧の変化を測定して、入力信号と出力信号の大きさを比較できます。

👉 AstroAI デジタルテスター

まずはテスターで動作の有無を確認しましょう。 - ファンクションジェネレータ(信号発生器)

-

トランジスタ増幅回路に小さな交流電圧を入力するために使用します。

基本波形(正弦波・矩形波・三角波)を発生でき、周波数や振幅を調整できます。初心者でも扱いやすいモデルとして、以下のような製品があります。

- FG-100 DDSファンクションジェネレータ

- FNIRSI ハンディ型ファンクションジェネレータ

- XR2206 信号発生器キット

まずは操作が簡単な FG-100 が使いやすくおすすめです。

- FG-100 DDSファンクションジェネレータ

トランジスタはメーカーや型番によって ピン配置が異なる場合 があります。

また、耐えられる電圧や電流も製品によって違います。

実際に回路を作成するときは、必ず データシートでピン配置や定格を確認してください。

測定に便利なツール

「本当にhfe倍に増幅されているの?」「等価回路どおりに動いているの?」を確かめるには、

測定器が欠かせません。

- 電流や電圧を確認するなら

→ おすすめデジタルマルチメータ - 波形を見て動作を詳しく知りたいなら

→ おすすめオシロスコープ - 安定した電源で安全に実験するなら

→ おすすめ直流安定化電源

テスターでも電圧の変化は測れますが、波形や位相の反転までは見えません。

オシロスコープを使うと、入力と出力の波形を同時に観察できます。

まとめ

今回は、トランジスタの等価回路について解説しました。

トランジスタの等価回路を理解することで、増幅回路の動作をより正確に把握できるようになります。

特に「hfe×ib」が電流源として表現される理由や、コンデンサをショートする考え方は、

今後の回路を読むときに役立ちます。

おすすめ学習リソース

等価回路を通して、トランジスタの中で何が起きているかが見えてきたと思います。

次は、この考え方を使って「どうやって回路を設計するか」を学んでみましょう。

そんな方におすすめの学習リソースを紹介します。

関連記事

おまけ:等価回路を理解すると回路図が読めるようになる

等価回路とは、トランジスタの内部動作をシンプルに置き換えたモデルです。

実際の回路図を読むときも、この「電流源」や「抵抗」に置き換えたイメージを持つことで、

信号がどのように流れているのかを直感的に理解できるようになります。

たとえば、増幅回路のコレクタ側にある抵抗をみたとき、

ここで電流が電圧に変換されているな

と気づけるようになります。

また、エミッタ抵抗を見たとき

負帰還で動作点を安定させているな

と判断できるようになります。

このように、等価回路を理解すると、

単なる線と記号の集まりに見えていた回路図が、

信号の流れを表す地図のように見えてくるのです。

回路を「読む力」は、電子回路を設計するうえで最も大切なスキルのひとつです。

ぜひ、等価回路で得た知識を使って、実際の回路図を眺めてみてください。