- トランジスタ1個の動作ならわかるけど、2個接続されると動作がわからない。

- 回路図をみるとトランジスタが2個接続されているけど、なぜ?

- トランジスタの電流増幅率が足りない場合はどうすればいい?

このような疑問をもつ方のために

ダーリントントランジスタを使った電子回路の問題を解く方法を解説します。

※ 初心者でも挫折しないアナログ回路の通信講座(返金保証あり)

アナログ回路の通信講座です。

アナログ回路設計の第一歩を学習できます。

30日間の返金保証があるので、ノーリスクで始められます。

まずはカリキュラムを確認してみましょう。

ダーリントントランジスタを使った電子回路の問題を解く方法

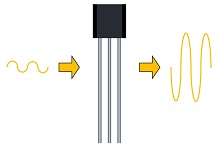

2個のトランジスタを直結したものを「ダーリントン接続」とか、「ダーリントントランジスタ」と言います。

「ダーリントントランジスタの電流増幅率を求めなさい」という問題があったら、

求めることはできるでしょうか?

ここではダーリントントランジスタの電流増幅率を理論的に解いてみましょう。

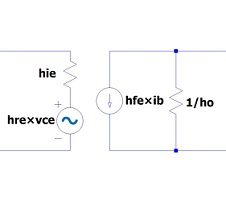

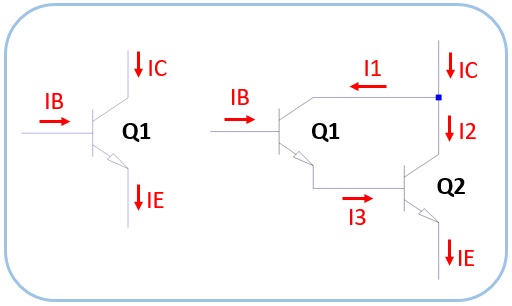

まずはトランジスタ1個の電流増幅率を求める

最初にトランジスタ1個の場合を考えます。

トランジスタQ1の電流増幅率をhFE1とすると、

IE = IB + IC ・・・ ①

IC = hFE1 × IB ・・・ ②

という関係が成り立ちます。

よって、②を①に代入すると

IE = IB + hFE1×IB

= ( 1 + hFE1 ) × IB

となり、1 + hFE1 ≒ hFE1 なので、

IE ≒ hFE1 × IB ・・・ ③

となります。

ちなみに、②と③を比較すれば「IE ≒ IC 」ということです。

なぜ、トランジスタの電流増幅率を1 + hFE1 ≒ hFE1と考えてよいのか?

ここで少し話がそれますが、なぜ 1 + hFE1 ≒ hFE1 なのでしょうか?

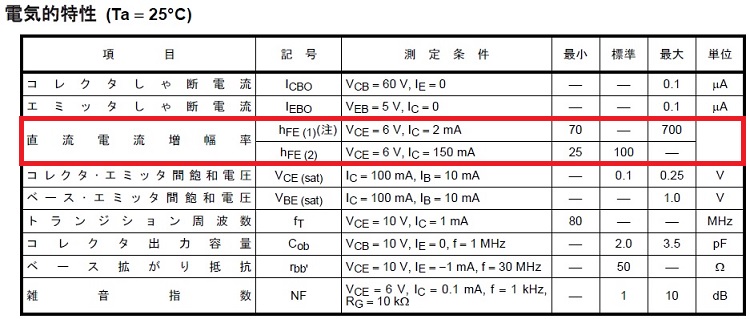

有名なトランジスタ2SC1815(東芝製)のデータシートを見てみましょう。

東芝トランジスタ シリコンNPNエピタキシャル形 (PCT方式) 2SC1815 のデータシートより抜粋

トランジスタ「2SC1815」の電流増幅率は70~700となっており、1に対して十分大きな値です。

例えば、電流増幅率hFEを200としたとき

1 + hFE = 1 + 200 = 201 ≒ 200 = hFE

となります。

つまり、200も201もほとんど同じ値なので、「1 + hFE ≒ hFE」としています。

トランジスタ2個(ダーリントントランジスタ)の電流増幅率を求める

次に、トランジスタ2個(ダーリントントランジスタ)の場合を考えます。

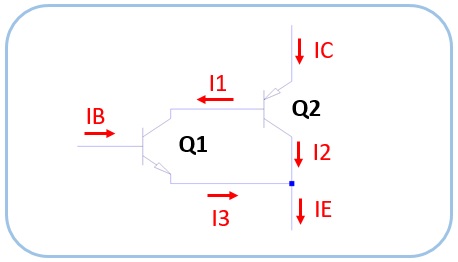

トランジスタQ2の電流増幅率をhFE2とすると、

I3 = IB + I1 ・・・ ④

I1 = hFE1 × IB ・・・ ⑤

IE = I3 + I2 ・・・ ⑥

I2 = hFE2 × I3 ・・・ ⑦

IC = I1 + I2 ・・・ ⑧

という関係が成り立ちます。

よって、⑤を④に、⑦を⑥に代入すると

I3 = IB + hFE1×IB

= (1 + hFE1 ) × IB

≒ hFE1 × IB ・・・ ⑨

IE = I3 + hFE2×I3

= (1 + hFE2 ) × I3

≒ hFE2 × I3 ・・・ ⑩

となり、さらに⑨を⑩に代入すると、

IE ≒ hFE2×hFE1 × IB ・・・ (a)

となります。

また、⑨を⑦に代入すると、

I2 = hFE2×hFE1 × IB ・・・ ⑪

となり、⑧に⑤と⑪を代入すると、

IC = hFE1×IB + hFE2×hFE1 × IB

= (1 + hFE2)×hFE1 × IB

≒ hFE2×hFE1 × IB ・・・ (b)

となります。

つまり、トランジスタ2個(ダーリントントランジスタ)の場合も

(a)(b)を比較すれば「IE ≒ IC」ということになります。

トランジスタ1個と2個(ダーリントントランジスタ)の電流増幅率からわかること

さて、この計算結果から何が言えるでしょうか?

トランジスタを2個直結した場合、トランジスタ「Q1」と「Q2」の全体の電流増幅率は、

それぞれのトランジスタの電流増幅率「hFE1」と「hFE2」の掛け算になるということが言えます。

先程のトランジスタ「2SC1815」の電流増幅率は70~700でした。最大でも700倍までしか増幅できません。

しかし、もっと増幅したいというときに、このダーリントントランジスタを使用するのです。

例えば、2SC1815の電流増幅率が200だとします。

このトランジスタを2個直結し、ダーリントン接続すると、理論的には 200 × 200 = 40000 倍にもなります。

一般的にトランジスタ1個だと、電流増幅率はせいぜい1000以下ですが、

ダーリントントランジスタにすることで大きな電流増幅率を得ることができます。

ダーリントントランジスタを使用した電子回路の問題例

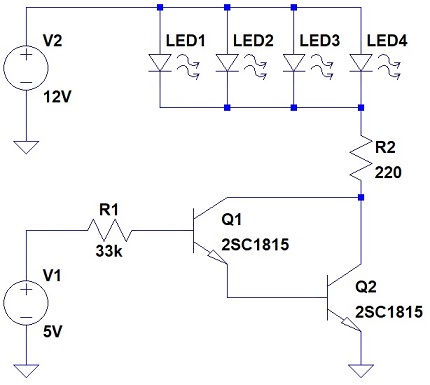

4個のLEDを点灯することを考えてみます。

ベース抵抗R1によって、トランジスタのベース電流が制限されていた場合、

4個のLEDをトランジスタ1個で点灯させると、LED 1個に流れる電流は約1.2mAになります。

より十分に電流を流し、点灯させるにはどうすれば良いでしょうか?

このようなときに2個のトランジスタをダーリントン接続して使用すると

十分に点灯できるようになります。

しかし、先程は理論的に200 × 200 = 40000倍になると言いましたが、

上図のLED点灯回路では40000倍になりません。

これについては「キットで遊ぼう電子回路 基本編vol.2」で、

2個のトランジスタをダーリントン接続して4個のLEDを点灯する動作実験を実施しており、

40000倍にならない理由も説明されていますので、興味のある方は参照してください。

ダーリントントランジスタを使用する際の注意点と対処方法

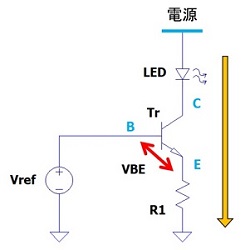

ダーリントントランジスタを使用する際は、上図のコレクタ-エミッタ間電圧VCEが大きくなるため、

エミッタ電圧VE(上図の赤丸)の動作範囲が小さくなるという注意点があります。

例えば、オペアンプのような電子部品はトランジスタで構成されています。

エミッタ電圧VEの動作範囲が小さくなるということは、

オペアンプの出力電圧範囲が小さくなる(狭くなる)ということです。

つまり、トランジスタで構成される部品や回路の性能に影響してきます。

コレクタ-エミッタ間VCEの電圧が大きくなる理由と対処方法

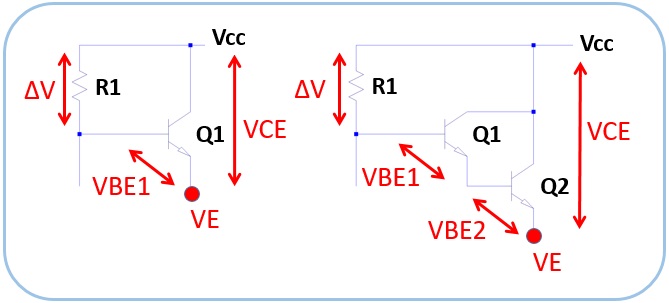

「トランジスタ1個の場合」と「トランジスタ2個(ダーリントントランジスタ)の場合」で、

コレクタ-エミッタ間VCEの電圧を比較すると

トランジスタ1個の場合 VCE = ΔV + VBE1

トランジスタ2個の場合 VCE = ΔV + VBE1 + VBE2

となり、

トランジスタ2個(ダーリントントランジスタ)の方が、

VBE2の分だけコレクタ-エミッタ間VCEの電圧が大きくなります。

つまり、エミッタ電圧VE(上図の赤丸)がVccまで届きにくくなり、

VEの動作範囲が小さくなってしまいます。

それでは、VEの動作範囲が小さくならないようにするには、どうすれば良いでしょうか?

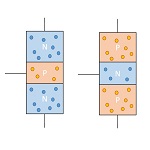

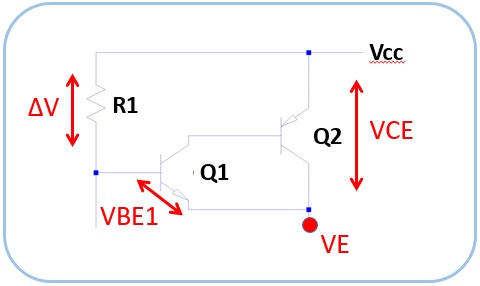

それは、トランジスタの2個目を「PNPトランジスタ」にすれば良いのです。

今まで使用していたトランジスタは「NPNトランジスタ」といわれるものです。

このPNPトランジスタQ2を使用した場合の

コレクタ-エミッタ間VCEの電圧は

VCE = ΔV + VBE1

となり、トランジスタ1個のときと同じになります。

PNPトランジスタを使用しても電流増幅率は変わらない

NPNトランジスタを2個使用した時の全体の電流増幅率は「hFE1×hFE2」でした。

このPNPトランジスタを使用したときの全体の電流増幅率はどうなるでしょうか?

理論的に求めてみます。

NPNトランジスタQ1の電流増幅率をhFE1、PNPトランジスタQ2の電流増幅率をhFE2とすると、

I3 = IB + I1 ・・・ ⑫

I1 = hFE1 × IB ・・・ ⑬

I2 = IC - I1 ・・・ ⑭

IC = hFE2 × I1 ・・・ ⑮

IE = I2 + I3 ・・・ ⑯

という関係が成り立ちます。

よって、⑬を⑫に、⑮を⑭に代入すると、

I3 = IB + hFE1 × IB

= ( 1 + hFE1 ) × IB

≒ hFE1 × IB ・・・ ⑰

I2 = hFE2 × I1 - I1

= ( hFE2 - 1 ) × I1

≒ hFE2 × I1 ・・・ ⑱

となり、 ⑱に⑬を代入すると、

I2 ≒ hFE2 × hFE1 × IB ・・・ ⑲

⑯に⑰と⑲に代入すると、

IE = hFE2 × hFE1 × IB + hFE1 × IB

= ( hFE2 + 1 ) × hFE1 × IB

≒ hFE2 × hFE1 × IB

となります。

また、⑮に⑬を代入すると、

IC = hFE2 × hFE1 × IB

となり、「IE ≒ IC」 ということになります。

この計算結果より、PNPトランジスタを使用したときの全体の電流増幅率も、

NPNトランジスタを使用した時と同じく、

それぞれのトランジスタの電流増幅率「hFE1」と「hFE2」の掛け算になることが分かります。

よって、NPNトランジスタを2個使用した時と、2個目をPNPトランジスタにした時では、

PNPトランジスタにした時の方が、VEの動作範囲が小さくならないので、優れているといえます。

ダーリントントランジスタを使った電子回路の本

ダーリントントランジスタについて説明がされている電子回路の本はあるでしょうか?

様々な電子回路の本を読んできましたが、ダーリントントランジスタに特化した本はありません。

ほとんどの場合、電子回路やトランジスタ回路全体の話の中の一部として、

1,2ページ程度で説明されています。

その中でも、比較的詳しく理論的に説明されている本は

「アナログ電子回路―集積回路化時代の―」という本だと思います。

また、先程も紹介しましたが「キットで遊ぼう電子回路 基本編 vol.2」では、

LEDを使ったダーリントントランジスタ回路の動作実験をやっていますので、

実際に動かして学習するのも良いでしょう。

トランジスタの勉強になりますので、ぜひトライしてみてください。

※ 初心者でも挫折しないアナログ回路の通信講座(返金保証あり)

アナログ回路の通信講座です。

アナログ回路設計の第一歩を学習できます。

30日間の返金保証があるので、ノーリスクで始められます。

まずはカリキュラムを確認してみましょう。

アナログ電子回路 ―集積回路化時代の― 第2版

アナログ電子回路 ―集積回路化時代の― 第2版 キットで遊ぼう電子回路 基本編vol.2

キットで遊ぼう電子回路 基本編vol.2