- トランジスタラジオの仕組みを知りたい

- トランジスタラジオのトランジスタってどんな役割があるの?

- トランジスタラジオの回路図を解説してほしい

- トランジスタラジオのオススメの自作組立キットを教えてください

こんな疑問にお答えします。

仕事を通じて電子回路を10年勉強しています。

あまり仕事でお目にかかることはないですが、トランジスタラジオってご存じでしょうか?

名前の通り、トランジスタという電子部品を使ってラジオを聴くことができます。

本記事では、トランジスタラジオの仕組み、役割、回路図、自作組立キットについて、

初心者にもわかりやすく解説します。

トランジスタラジオの仕組みとトランジスタの役割

ラジオは電波を音声に変える装置

放送局で製作した音声は、送信所から電波として送られます。

このとき、ラジオの役割は2つあります。

- 送信所から送られた電波を受信する

- 受信した電波を音声に変換する

ラジオがこれらの役割を果たすことで、私たちは家庭に居ながら放送局で製作した音声を聞くことができます。

トランジスタラジオの仕組みとトランジスタの役割

このときラジオの中にあるトランジスタはどんな役割をしているのでしょうか?

その答えは、送信所から送られてきた「電波の電気信号」を「音声の電気信号」に変換しています。

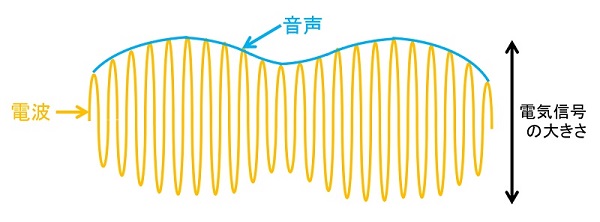

具体的に以下の図で説明します。

黄色の波形は、受信した電波の電気信号です。

青色の波形は、音声の電気信号です。

電波の電気信号は、大きさが変化しているのが分かると思います。

これは送信所から意図的に電波の大きさを変化させて送っています。

この変化する電気信号の頂点の部分を、なぞるように信号を取り出すと音声の信号になります。

トランジスタは「なぞるように信号を取り出す」という役割をしています。

ラジオの電子回路にトランジスタを使用することで、電波を音声として取り出すことができるのです。

トランジスタラジオの回路図

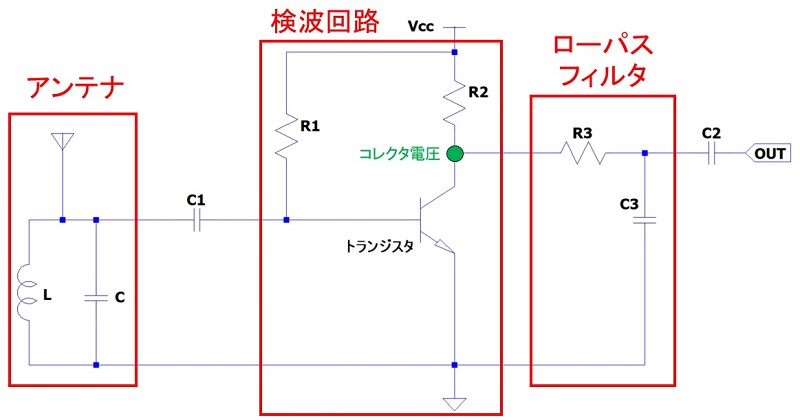

実際にラジオの中の電子回路を見てみましょう。

トランジスタを使用したラジオの回路図は上図のようになります。

大きく分けて3つのブロックで構成されています。

- アンテナ

- 検波回路

- ローパスフィルタ

アンテナ

アンテナはLC共振回路になっています。

電波をアンテナで受信して、電気信号にしています。

L:インダクタ(コイル)

C:可変コンデンサ

可変コンデンサで共振周波数を変えることにより、受信できる電波の周波数を変えることができます。

放送局ごとに送信所から送る電波の周波数は異なるので、

周波数を変えることで、どの放送局の電波を受信するかを選ぶことができます。

つまり、選局できるということです。

検波回路

トランジスタを使用した検波回路では、トランジスタ増幅回路と同じ構成になっています。

トランジスタ増幅回路では、

コレクタ電圧が電源電圧Vccの半分程度の電圧になるように設計して使用しますが、

検波回路ではR1とR2を調節してコレクタ電圧が1V程度になるように設計します。

これはトランジスタの電気特性(入出力特性)の非直線な部分を利用するためです。

R1とR2の抵抗値は、R1=数百k~数MΩ、R2=数kΩが一般的です。

大きくはありませんが信号が増幅されます。

ローパスフィルタ

ローパスフィルタは音声の電気信号のみを取り出す回路です。

このRCのローパスフィルタの出力にイヤホンやスピーカーを接続すれば、音声を聞くことができます。

以上が、トランジスタラジオの電子回路の解説です。

ちなみに、トランジスタを使って検波することを二乗検波ともいいます。

トランジスタラジオでおすすめの自作組立キット

これまで紹介したトランジスタラジオの回路と、同様の回路の自作組立キットを紹介します。

こういうのはしっかりと勉強してから動かすというよりは、一度作ってみた方が早いですからね。

まずは作って動かしてみると良いでしょう。

1石トランジスタラジオキット

回路は先程紹介した回路と同じです。

アンテナ

赤の端子と黒の端子の間には、インダクタ(コイル)330uHが接続され、

黒く丸いダイヤルのようなものが、ポリバリコン(可変コンデンサ)です。

これを回すことで周波数を変えることができます。

赤の端子と黒の端子に色々なアンテナを接続できるようになっています。

電波の弱いところででは、大きめのループアンテナを接続すると良いと思います。

検波回路

R1=1MΩ、R2=30kΩで設計されています。

トランジスタには、2SC1815という有名なトランジスタが使われています。

ローパスフィルタ

この組み立てキットに、ローパスフィルタの回路はありません。

クリスタルイヤホンの同等品であるセラミックイヤホンを使用しているからです。

セラミックイヤホンがローパスフィルタの働きもしてくれるので、

この組み立てキットの回路では不要ということです。

なお、DCカット(直流カット)のコンデンサには、1000pFが使用されています。

簡単に組み立てできるので、ラジオ作ってみたいという方はどうぞ。

AM/FMラジオキット ICとトランジスタの切り替え

AM/FMラジオの勉強をしたい方にオススメ。

これまでは初心者向けのAMラジオについて解説してきました。

この組み立てキットでは、AM/FMラジオの技術や動作を幅広く学習できます。

9つのトレーニングコースで構成されているので、ステップ式にレベルアップできます。

新しいラジオの知識を身に着けたい方はどうぞ。

余談:1石トランジスタの『石』とは?

トランジスタラジオの名称の前に

1石トランジスタラジオ

2石トランジスタラジオ

3石トランジスタラジオ

という表現を見かけることがあると思います。

この1石、2石、3石の石は何を表しているでしょうか?

結論として、『石』はトランジスタのことを指しています。

つまり、

1石トランジスタラジオは、トランジスタを1個使っている

2石トランジスタラジオは、トランジスタを2個使っている

3石トランジスタラジオは、トランジスタを3個使っている

という意味です。

なぜトランジスタを石というか、それは歴史の流れにあります。

簡単にいうと、最初に広く普及した半導体が、天然の「石」だったからです。

それを引き継いでトランジスタも石と呼ばれています。

さらに余談ですが、歴史上、自社でトランジスタから製造し、その石を使ってラジオを開発したのは、

東京通信工業(ソニーの前身)が最初だったそうです。

まとめ

今回はトランジスタラジオの解説をしました。

今まで「トランジスタラジオって何?」って思っていた方には、勉強になったかと思います。

本記事が少しでもお役に立てば幸いです。

本記事で紹介したトランジスタラジオの自作組立キット

[ラジオ工作キット]1石トランジスタラジオキット(ケース付)

[ラジオ工作キット]1石トランジスタラジオキット(ケース付) Elenco AM/FMラジオキット ICとトランジスタの切り替え

Elenco AM/FMラジオキット ICとトランジスタの切り替え