電子工作でLEDの抵抗を決める手順を知りたい

また、LEDの明るさを変化させる方法についても知りたいです。

このような疑問にお答えします。

この記事を書いている私は電子回路設計歴10年です。

電子回路の仕事でLEDを光らせる機会は多いです。

その経験にもとづいて、電子工作でLEDの抵抗を決める手順について解説します。

電子工作でLEDの抵抗を決める4つの手順

手順は以下の通り。

- 手順①:LEDの電流を決める

- 手順②:電源電圧を決める

- 手順③:抵抗値を決める

- 手順④:定格電力を決める

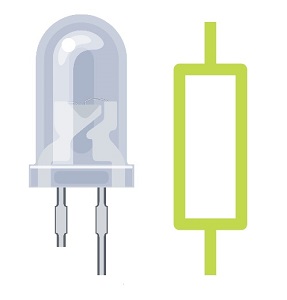

手順①:LEDの電流を決める

まずはLEDに流す電流を決めましょう。LEDは電流の大きさで、光の強さが変わります。

日亜化学工業の白色LED(型番:NSPW500BS)で考えてみます。

秋月電子で類似品(型番:NSPW500CS)を入手することができます。電気特性はほとんど同じです。

データシートをみると、条件の欄にIF=20mAとあるので、LEDに流す電流は20mAにします。

よくある質問1:なぜデータシートの条件の電流値にするのですか?

そうすると、データシートが読みやすくなります。

なぜなら、メーカがその条件で電気特性を測定しているから。

日亜化学工業の白色LED:NSPW500BSの標準仕様書(データシート)より引用

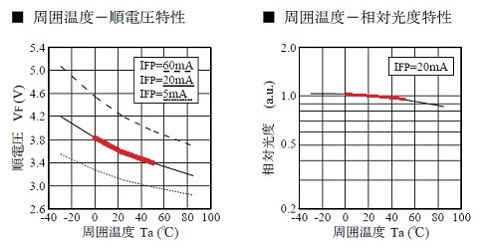

例えば、データシートの「周囲温度-順電圧特性」や「周囲温度-相対光度特性」は、

順電流IF=20mAのときの測定結果ですよね。

「25℃だと順電圧は 3.6Vだけど、0~50℃の範囲だったら、3.4V~3.8Vまで変動するのか」

「相対的な光度はほとんど変わらないな」

といったように、読み解くことが簡単になります。

よくある質問2:光度って何ですか?

光度とは「ある方向の立体角当たりの明るさ」のことです。

とはいっても良くわからないと思うので、簡単に言うと「LEDの正面から見た明るさ」のことです。

LEDは表示用として使われることが多いので、

この「正面から見た明るさ」というのが重要視される傾向にあります。

なので、他にもLEDの明るさの単位として、光束[ lm (ルーメン) ]、照度[ lx (ルクス) ] がありますが、

光度が最もよく使われています。

光度の単位は[ cd (カンデラ) ]です。

手順②:電源電圧を決める

次に電源電圧を決めます。

LEDに流す電流は20mAと決めました。

データシートを見ると、このときの順電圧(LED両端の電圧)は、標準:3.6V、最大:4.0Vとなっています。

ちなみに、「標準:3.6V、最大:4.0V」というのは、

「LEDの周囲温度が25℃のときに、平均値は3.6Vだけど、LEDの個体差によって最大4.0Vまでばらつくよ」

という意味です。

つまり、LEDが個体差によってばらついても、

確実に点灯する(20mA流す)ためには、電源電圧は4.0V以上必要ということになります。

電源電圧は、3.3V、5.0V、12.0V、24.0Vで使用することが多いです。

5.0Vだとギリギリなので、ここでは12.0Vにします。

手順③:抵抗値を決める

電源電圧:12.0V

LEDに流す電流:20mA → LED順電圧(LED両端の電圧):標準 3.6V

上記のように決めましたので、次は抵抗値を決めます。

抵抗の両端電圧:Va – Vb = 12V – 3.6V = 8.4V

抵抗値:R = (抵抗の両端電圧) / (LEDに流す電流) = 8.4V / 20mA = 420Ω

抵抗値は420Ωという結果になりました。

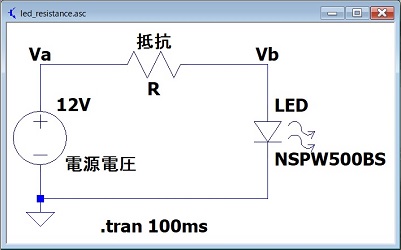

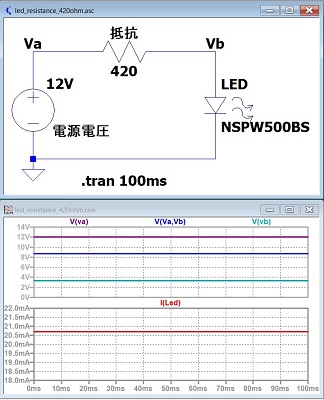

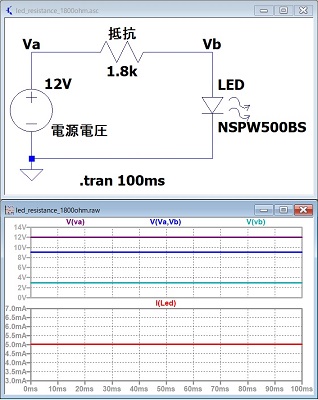

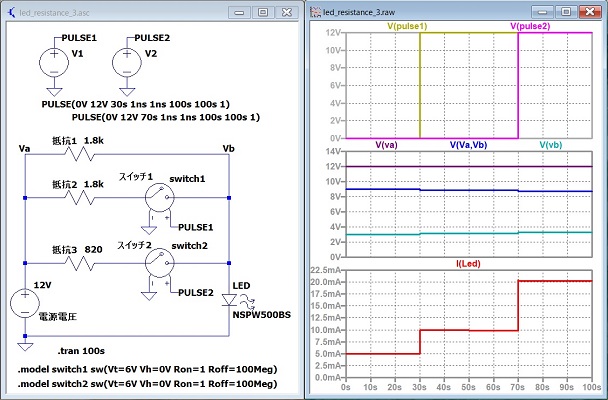

LTspiceという電子回路シミュレータを使って確認してみます。

V(va) 紫色:回路図のVaの電圧。電源電圧の値。

V(Va,Vb) 青色:回路図のVa-Vb間の電圧。抵抗の両端電圧。

V(vb) 緑色:回路図のVaの電圧。LEDの順電圧。

I(Led) 赤色:回路図のLEDに流れる電流。

計算結果とほぼ一致していると思います。

若干、LEDに流れる電流I(led)が大きい気がします。0.7mA程度。

シミュレーションのLEDモデルが、

どれだけ現実の部品を再現できているか分からないので、誤差の範囲と判断しています。

また、抵抗は420Ωという計算結果ですが、現実的には、計算通りの抵抗値は用意できないですよね。

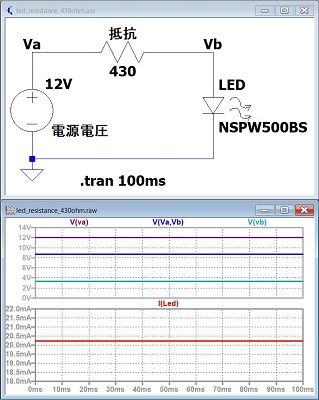

抵抗のE24系列からすると、390Ωと430Ωが一番近い値です。

LEDに流れる電流が少し大きめだったので、

抵抗値が大きくなる(電流が少なくなる)方の430Ωで、再度シミュレーションしてみます。

ほとんど変わりませんね。

というわけで、抵抗値は430Ωにします。

手順④:定格電力を決める

抵抗値を決めたら最後に消費電力を計算しましょう。

抵抗値:430Ω

LED電流:20mA

上記より、

消費電力 = 抵抗値 × LED電流^2 = 430 × 20mA × 20mA = 0.172W

となります。

抵抗の定格電力は一般的に

1/16W = 0.0625W

1/8W = 0.125W

1/4W = 0.250W

1/2W = 0.500W

・

・

・

となっています。

この中から選ぶと、「1/8W = 0.125W」では足りないので、「1/4W = 0.250W」にします。

これで、抵抗値:430Ω 定格電力:1/4W の抵抗を選べば良いことが分かりました。

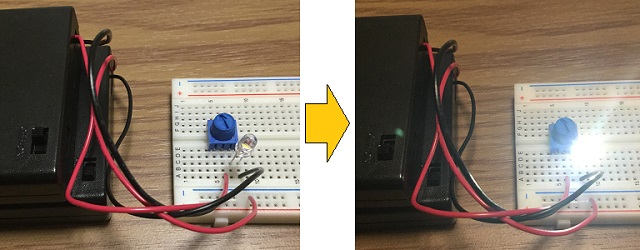

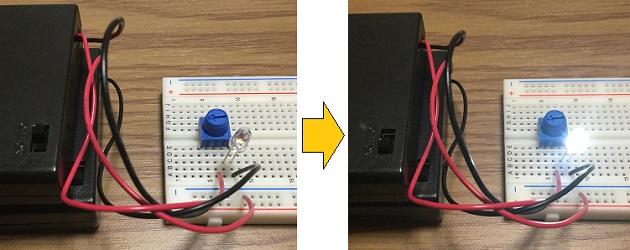

実際に電源電圧12.0V、抵抗430ΩでLEDを点灯すると、以下の通りでした。

LED:日亜化学工業の白色LED(型番:NSPW500CS)

抵抗:可変抵抗器で430Ωに調整

電源電圧:乾電池1.5V×8個 = 12.0V

よくある質問3:実際に電子工作してLEDを動かしたら、かなり眩しいです。

実際に回路を組んで動かした方は、こう思うかもしれません。

LEDが眩しい!!

そう感じない方はそれで良いのですが、眩しいと感じた方はLEDに流す電流を下げましょう。

「20mAって言ったじゃん」と言いたくなると思いますが、

まずはデータシートの条件でやってみた結果ということです。

つまり、

LEDに20mA流す → 実際に視認する → 点灯具合が丁度良い → 完了

LEDに20mA流す → 実際に視認する → 眩しい → 手順①~③をやり直す

という手順を繰り返します。

人によって、明るさの感じ方は違うし、使い方によって、どのくらいの明るさが必要になるかはわかりません。

何事も試行錯誤が必要ということですね。

よくある質問4:最初に光度は決めれば試行錯誤の回数も減るのでは?

最初に光度を決めるのは現実的ではありません。

なぜなら何cdであれば、人間の目にとって丁度良い明るさかというのを判断するのはなかなか難しいです。

経験豊富な人ならできるかもしれませんが、一般的には電流で調整するものだと思います。

よくある質問5:どのくらい電流を下げればよいでしょうか?

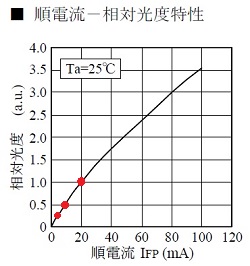

データシートの「順電流-相対光度特性」を見て決めましょう。

日亜化学工業の白色LED:NSPW500BSの標準仕様書(データシート)より引用

20mAのときの光度を1.0(基準)とした時のグラフです。

10mAのとき、相対光度0.5なので、5mAのときの相対光度は0.25ぐらいでしょうか。

つまり、

光度:1/2 → 10mA

光度:1/4 → 5mA

光度:1/8 → 2.5mA

ということ。

「20mAのときに眩しかったから、1/4ぐらいにしよう」と思ったら、5mAにすればよいのです。

以下に5mAに下げたときの計算結果とシミュレーション結果を示します。

まず、計算結果は以下の通り。

・手順①:LEDの電流を決める → 5mA

・手順②:電源電圧を決める → 12.0V

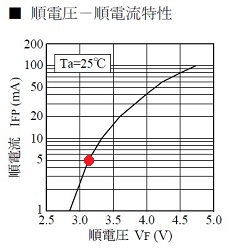

日亜化学工業の白色LED:NSPW500BSの標準仕様書(データシート)より引用

データシートの「順電圧-順電流特性」のグラフより、LEDに流す電流が5mAのときは、順電圧は3.2Vぐらい。

よって、5Vでも問題ないかもしれないですが、今回も電源電圧は12.0Vのままにします。

・手順③:抵抗値を決める → 1.8kΩ

抵抗の両端電圧:Va – Vb = 12V – 3.2V = 8.8V

抵抗値:R = (抵抗の両端電圧) / (LEDに流す電流) = 8.8V / 5mA = 1.76kΩ

E24系列から、1.8kΩにします。

・手順④:定格電力を決める

消費電力 = 抵抗値 × LED電流^2 = 1.8kΩ × 5mA × 5mA = 0.045W

「1/16W = 0.0625W」でも良いが、余裕をもって「1/8W = 0.125W」にします。

次にシミュレーション結果は以下の通り。

ほとんど計算結果と同じですね。

実際に電源電圧12.0V、抵抗1.8kΩでLEDを点灯すると、以下の通りでした。

LED:日亜化学工業の白色LED(型番:NSPW500CS)

抵抗:可変抵抗器で1.8kΩに調整

電源電圧:乾電池1.5V×8個 = 12.0V

これで点灯具合が丁度良いと思えれば、完了で良いでしょう。

よくある質問6:可変抵抗を使った方が早いのでは?

可変抵抗を使うのはアリですね。これまでの説明で気づいたと思いますが、

結局のところ、抵抗値を変えて、LEDの明るさを制御しているので、

最初に可変抵抗で当たりをつけた方が早いかもしれませんね。

電子工作で抵抗を変えてLEDの明るさを調整するときの注意点

抵抗を変えることでLEDに流れる電流を変えると、発光色も変わってしまうというデメリットがあります。

なぜなら、光の波長の長さが変わるからです。

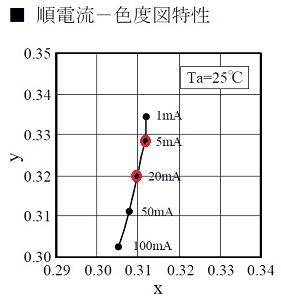

先程の日亜化学工業の白色LED(型番:NSPW500BS)のデータシートで、

「順電流-色度図特性」を見てみます。

日亜化学工業の白色LED:NSPW500BSの標準仕様書(データシート)より引用

LEDに流す電流:20mA → ( x, y ) = ( 0.310, 0.320 )

LEDに流す電流: 5mA → ( x, y ) = ( 0.312, 0.328 )

( x, y )の値が変化しています。例えばyの値は大きくなっています。

これは波長が長くなる方向にシフトしています。

波長が変わるということは、発光色が変わるということです。

よくある質問8:(x, y)の値の変化が小さいので、ほとんど変わらないのでは?

おそらく白色のまま、ほとんど変わらないでしょう。

実際に視認して変わってなければ問題ないと思います。

ここでは数字の上では変わっているので、念のため注意した方がいいという話です。

もし、実際に視認して「少し色が変わっているな。ちょっと気になるな。」という場合は、

次に紹介するPWM制御で点灯させましょう。

PWM制御であれば、LEDに流れる電流値は変わらないので、波長も変わらない、

つまり発光色も変わりません。

電子工作でLEDの明るさを変化させる方法

結論として、PWM制御がオススメです。

なぜなら、LEDの明るさをアナログ的に変化でき、実際によく使われている方法だから。

抵抗とスイッチでLEDの明るさを変化してみる

例えば、以下のような回路でシミュレーションしてみました。

時間(横軸) 0~30s:

スイッチ1 OFF スイッチ2 OFF → LED電流:5mA

時間(横軸) 30~70s:

スイッチ1 ON スイッチ2 OFF → LED電流:10mA

時間(横軸) 70~100s:

スイッチ1 ON スイッチ2 ON → LED電流:20mA

LED電流に応じて、LEDの明るさも変化します。

この回路でも間違ってはいませんが、3段階でしか変化できません。

また、私の経験上、この回路が実際に使われているところを見たことがありません。

なので、PWM制御がオススメです。

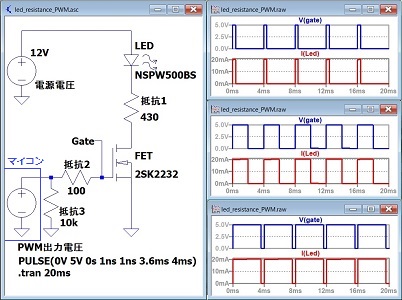

PWM出力でLEDの明るさを変化させる方法

実際には以下のような回路になります。

V(gate) 青線:回路図のGateの電圧。

I(Led) 赤線:回路図のLEDに流れる電流。

グラフ(上):

Duty 10% → LEDの光度:弱い

グラフ(中):

Duty 50% → LEDの光度:普通

グラフ(下):

Duty 90% → LEDの光度:強い

このように、マイコンやタイマーICなどからPWMを出力し、

Dutyを変化することで、LEDの明るさを変化させることができます。

以下では、LEDのDutyを 0% → 100%、100% → 0% と交互にゆっくりと変化させている動画です。

PWM制御でDutyを変えることで、LEDの明るさが変化しているのが分かります。

よくある質問7:ON/OFFして問題ないですか?

「ON/OFFしていると、LEDは点いたり消えたりするのでは?」という疑問があると思います。

そのような疑問もあるかもしれませんが、LEDは点いたり消えたりしても問題ありません。

理由としては、高速でON/OFFを繰り返すと、人間の目には常に点灯している状態に見えるからです。

実際には、LEDに電流が流れる、止まる、流れる、止まるの繰り返しなので、

電流が流れる時間と電流が流れない時間を変えることにより、明るさを変化させることができます。

なので、LEDの明るさを変化させたい場合は、PWM制御がオススメです。

というわけで、今回は以上となります。

ぜひLEDの抵抗の決め方を習得して、電子工作を楽しんでください!