- トランジスタのhfeについて知りたい

- トランジスタのhfeの求め方と測定方法も知りたい

- トランジスタのhfeのばらつきって何ですか?

こんな質問にお答えします。

仕事を通じて電子回路の勉強を約10年しています。

新人の頃はトランジスタのhfeもよくわかりませんでしたが、今ではわかるようになりました。

本記事でトランジスタのhfeを理解すると、データシートのどこを見れば良いか分かるようになりますよ。

3分で読めますので、ぜひ最後までご覧ください。

※ 初心者でも挫折しないトランジスタ教材(無料公開あり)

トランジスタのhfeとは何か?

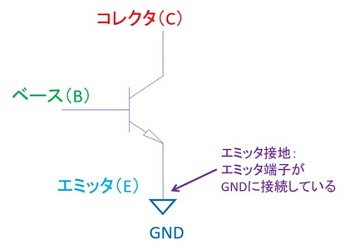

トラジスタのhfeとは、エミッタ接地のときの電流増幅率のことです。

トランジスタには、

hパラメータ(エイチパラメータ)というトランジスタの特性を表す4つのパラメータがあります。

hi:入力インピーダンス

hr:電圧帰還率

hf:電流増幅率

ho:出力アドミッタンス

この4つの中の「hf」のことを電流増幅率と言います。

「hfe」の「e」がありませんが、この「e」はエミッタ接地(emitter接地)の頭文字の「e」を表しています。

つまり、トランジスタの「hfe」とは、エミッタ接地(e)のときの電流増幅率(hf)ということになります。

一般的にトランジスタの回路は、エミッタ接地で使うことが多いので、

トランジスタの電流増幅率というと「hfe」を指す場合がほとんどです。

トランジスタのhfeの求め方と測定方法

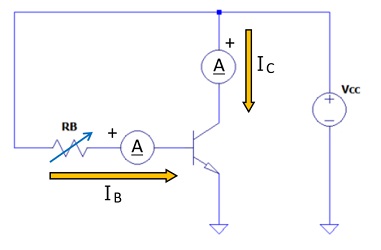

トランジスタのhfeはベース電流IBとコレクタ電流Icの比で求めることができます。

このベース電流IBとコレクタ電流Icを測定するために、以下のような回路を使用します。

電源電圧Vccを決めて、可変抵抗RBを変化させたときのベース電流IBとコレクタ電流Icを測定します。

この時の測定結果を使って

hfe = Ic / IB

と計算すれば、トランジスタのhfeを計算できます。

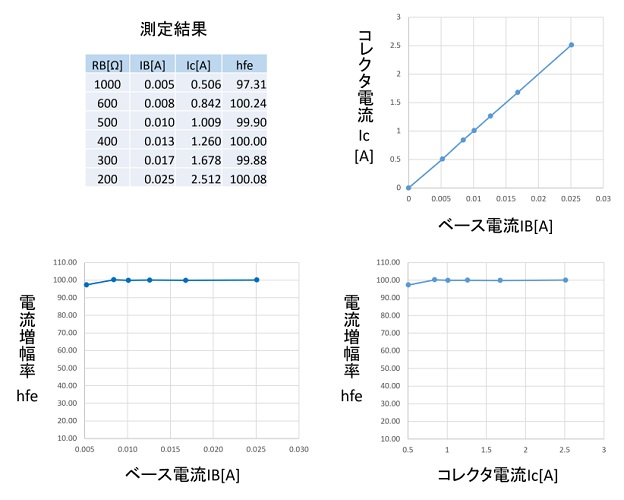

例えば、Vcc=6[V]と決めて、可変抵抗を200~1000[Ω]の範囲で変化させたときの結果が以下になります。

IBとIcが比例関係にあり、hfe=100であることが分かりますね。

理論値と比較したところ誤差が非常に大きいです。

理由はなんでしょうか?

データシートと同じ測定条件で測定しても、hfeは70~700のような範囲でばらつくからです。

誤差が発生しても不思議ではありません。理論値と一致しないことは多いです。

このばらつきに関しては、これから説明します。

トランジスタのばらつきをデータシートで解説【温度特性とランク】

トランジスタのhfe-Ic特性

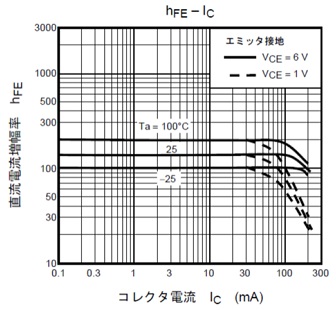

先程の測定結果のように、トランジスタのデータシートには、hfe-Ic特性があります。

これはIcの変化に対して、hfeがどのくらい変化するかを示したグラフです。

先程はIcが変化しても、hfe=100で一定でしたね。

それでは、実際のトランジスタのデータシートに載っているhfe-Ic特性はどうなっているでしょうか?

トランジスタとしては有名な東芝製の2SC1815のデータシートに記載されているhfe-Ic特性をみてみましょう。

東芝トランジスタ 2SC1815 のデータシートより抜粋

測定結果と同じく、hfeは一定ですね。

これは、先程測定したようにIBとIcが比例関係にあることを示しています。

しかしIcが大きくなると、30mAぐらいから急にhfeが下がっていきます。

この理由は、コレクタ電流Icは無限に大きくすることはできないからです。

どんなものにも限界というものはあります。

例えば、コレクタ電流Icは電源から電流を供給していますが、

電源の供給能力以上の電流を流すことはできません。

また、トランジスタ自体も電流を流せる許容量があります。

つまり、先程も説明しましたが、hfeは、

hfe = Ic / IB

という関係にあるので、

IBが大きくなると、Icも大きくなるという比例関係にあったため、hfeが一定でしたが、

IBを大きくしても、Icが大きくならないという関係になるため、hfeの値が下がっていくのです。

私の経験上、トランジスタを使って回路を設計する場合は、

Ic = 20mA以下を目安に使用すると、hfeを一定値で使用できる場合が多いです。

さて、「一定値」と言いましたが、実はトランジスタのhfeには「ばらつき」があります。

これは、コレクタ電流Icを大きくするとhfeが下がっていくこととは別の話です。

ばらつきの要因は、「温度特性」と「個体差」です。

ばらつきの要因:温度特性

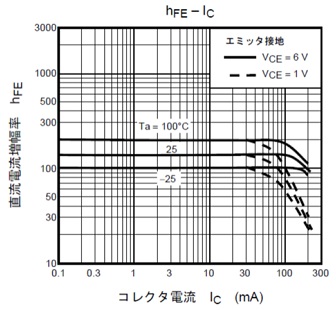

2SC1815のデータシートに記載されているhfe-Ic特性をもう一度見てください。

東芝トランジスタ 2SC1815 のデータシートより抜粋(再喝)

トランジスタの周囲温度 Ta が

100℃のとき、hfe = 200

25℃のとき、hfe = 150

-25℃のとき、hfe = 100

となっていることがわかります。

つまり、トランジスタの周囲の温度によって、hfeが変動しているのです。

トランジスタは、温度が高いほど内部の自由電子が動きやすくなるため、hfeが大きくなります。

温度によってhfeが変化するので、温度変化が激しい場所で使用する場合は注意が必要です。

hfeが室温(25℃)で150あるから大丈夫だと思って設計した回路が、

冬の寒い日に「hfeが小さくなって回路が動かなくなった・・・」ということがないように、

温度によるhfeの変動も考慮して設計する必要があるということです。

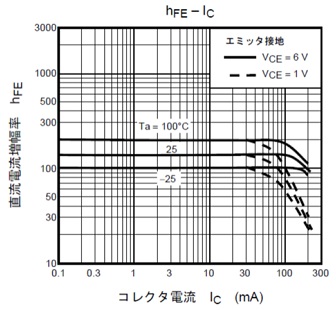

ばらつきの要因:個体差

トランジスタは、個体により大きな「ばらつき」を発生します。

これは、製造工程上どうしても避けられないものです。

このばらつきに対応するため、トランジスタにはランクが存在します。

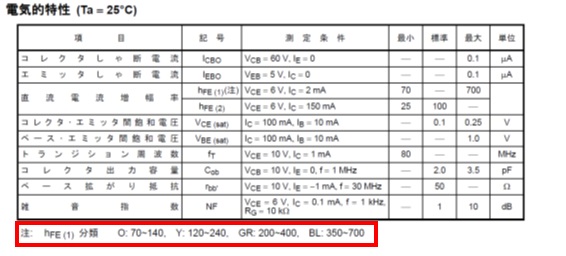

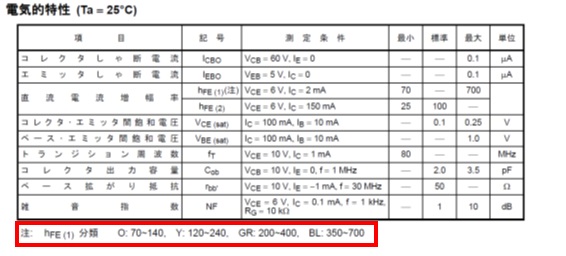

2SC1815の電気的特性をみてみましょう。

ランクは赤枠の部分です。

O(Orange):70~140

Y(Yellow):120~240

GR(Green):200~400

BL(Blue):350~700

と分類されています。

ちなみに、これらの色は、hfeの値を抵抗のカラーコードの順番に分類しています。

ばらつきを抑えるためには、

自分が設計する回路に合わせて適切なhfeのランクのものを選べば良いのです。

例えば、hfe=100のものが欲しければ、ランク:O(Orange)のトランジスタを選びましょう。

それでも多少のばらつきは残ってしまいます。

ランクO(Orange)でも、70~140の範囲でばらつきます。

このばらつきを、さらに抑えるには回路設計で対応することになります。

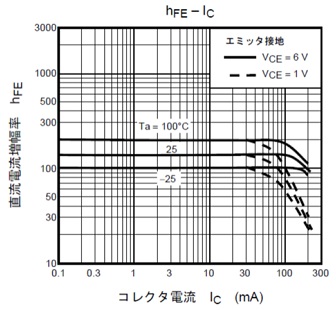

GR(Green)ランクのトランジスタを使用すると、電流は増幅され、

何倍もの電流が流れるのでしょうか?

結論、関係ありません。

理由は、自分でトランジスタの回路を設計した場合、

自分が設計した電流値に合わせこむというプロセスが発生するためです。

確かに、OランクよりもGRランクの方が大きな電流が流れます。

しかし、大きな電流が流れても、自分で抵抗値を変えて、設計した電流値に戻すだけなので、

最終的には、OランクでもGRランクでも、電流の大きさは変わらないということになります。

実際に測ってみよう!

実際に電流増幅率を測定してみると、データシートと実物の違いやばらつきを体感できます。

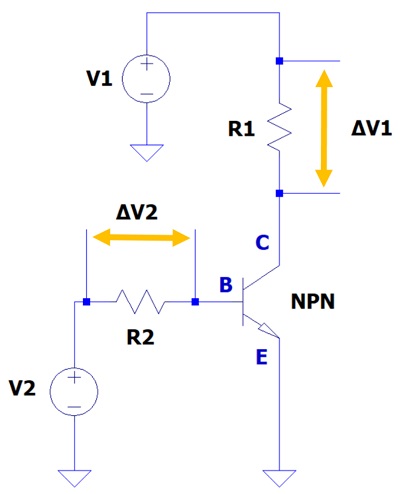

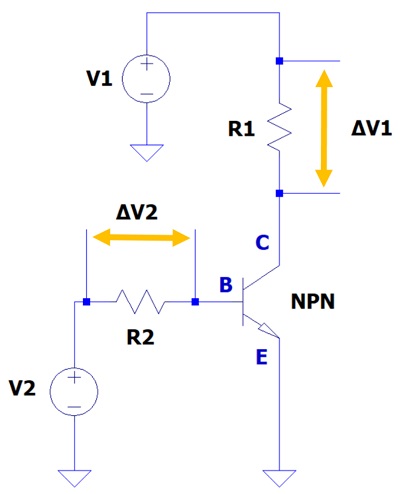

回路例

電流増幅率の測定回路例です。

抵抗の両端電圧から電流を計算しているところがポイントです。

ΔV1:コレクタ抵抗 R1 の両端電圧(電圧降下とも呼ばれます)

ΔV2:ベース抵抗 R2 の両端電圧(電圧降下とも呼ばれます)

電流増幅率は Ic / IB なので、

Ic = ΔV1 / R1

IB = ΔV2 / R2

というように、それぞれ求められます。

つまり、テスターでΔV1・ΔV2を測定すれば、IcとIBが分かり、電流増幅率を計算できるというわけです。

なぜ抵抗の両端電圧を測るのか?

小さな電流を直接測定すると誤差が大きくなりますが、抵抗の両端電圧を測定する方法は誤差が小さいからです。

例えば、AstroAI デジタルテスター

R2の抵抗を 100kΩ にしたときの誤差は

100kΩ / 10MΩ = 1 / 100 = 1%

となり、誤差が小さいです。

なので、抵抗の両端電圧を測定しています。

必要な部品

- NPNトランジスタ 2N3904

-

小信号用の定番トランジスタで、電流増幅率を測る回路の実験に最適です。

👉 NPNトランジスタ 2N3904(100個入りセット)

入門用として世界的に使われており、初心者でも扱いやすい部品です。 - 抵抗セット

-

330Ω〜220kΩの抵抗を使えば、電流増幅率の測定回路をすぐに試せます。

👉 抵抗セット(1/4W、600本セット)

基礎実験には1/4Wで十分ですが、大きな電流を流す回路では1/2W以上を使うと安全です。 - ブレッドボード 830穴

-

はんだ付け不要で、部品を挿すだけで回路を組める基礎実験用のボードです。

👉 ブレッドボード 830穴

回路の変更や修正も簡単にできるので、初心者に最適です。 - ジャンパワイヤセット

-

ブレッドボードに部品同士を接続するための配線コードです。

👉 ジャンパワイヤセット

オス-オス/オス-メス/メス-メスの3種類があると汎用性が高まります。 - USB 5Vブレッドボード電源モジュール

-

ブレッドボードに直接差し込み、安定した5Vや3.3Vを供給できます。

👉 USB 5V電源モジュール

手軽に電源を取れるのが利点です。

トランジスタはメーカーや型番によって ピン配置が異なる場合 があります。

また、耐えられる電圧や電流も製品によって違います。

実際に回路を作成するときは、必ず データシートでピン配置や定格を確認してください。

測定に便利なツール

実験をするときに役立つのが、以下のような測定器です。

- デジタルマルチメータ(テスター)

-

多くのテスターには hFE測定機能 があり、トランジスタを差し込むだけで数値が表示されます。

その機能がなくても、抵抗の両端電圧を測定すれば Ic / IB を計算して求められるので1台は必須です。

hFE測定機能 の一例として AstroAI デジタルテスター

- トランジスタチェッカー

-

トランジスタを差し込むだけで hFE を自動測定できる便利ツールです。

同じ型番のトランジスタを複数測って比較したいときや、手持ちのトランジスタを確認したいときに役立ちます。

有名なトランジスタチェッカーとして LCR-TC1

- 直流安定化電源

-

USB 5Vブレッドボード電源モジュールよりも柔軟に電圧を設定できるのが特徴です。

3.3Vや5V固定ではなく、例えば 9V・12V・15V といった電圧を選べるので、

条件を変えて電流増幅率の違いを試すことができます。

まとめ

トランジスタのhfeについて解説しました。

トランジスタは幅広く利用されており、基本特性のひとつであるhfeを理解することは大切です。

hfeの意味やばらつきのを理解することで、より正確にトランジスタを扱えるようになります。

おすすめ学習リソース

hfeを理解した次のステップとして、トランジスタ増幅回路を学ぶのがおすすめです。

トランジスタに限らず、電子回路を基礎からしっかり学びたい方はこちらをどうぞ。