- 電子回路設計者に必要なスキル(知識)と資格を知りたい。

電子回路設計としてスキルを向上したい、あるいは、電子回路設計者としてステータスを上げたい、

このように考えたことはありませんか?

世の中には多くの資格がありますが、どれが電子回路設計の資格なのか、非常にわかりにくいですよね。

本記事では、電子回路設計者として実務に役立つスキルと資格をわかりやすく解説しています。

私は電子回路設計歴10年です。

私や知り合いの電子回路設計者たちが実際に習得しているスキルや資格に基づいて、解説したいと思います。

電子回路設計者に必要なスキルや知識

必要なスキルは3つ

結論から言うと、必要なスキルは以下の3つです。

- 電子回路

- 電磁気学

- 制御工学

ただし、この3つを全て完璧にできる人はいません。

どこに強みを持つかによって、これら3つの中のどの部分のスキルを重点的に磨くかは変わってきます。

普段から電子回路設計者たちと接している経験から、いくつか例を紹介します。

アナログ回路に強みを持つ人

電子回路では、

オペアンプやADコンバータを利用した回路のスキル、

制御工学では、

過渡解析(時間変化する特性の解析)や周波数解析(利得-位相特性の解析)のスキル

が必要になります。

電源回路に強みを持つ人

電子回路では、

トランスや整流回路のスキル、

制御工学では、

フィードバック制御のスキル

が必要になります。

ディジタル回路に強みを持つ人

電子回路では、

FPGAや論理回路、CPU周辺回路のスキル

が必要になります。

無線に強みを持つ人

電子回路では、

高周波回路のスキル

が必要になります。

電波を扱うため

電磁気学のスキル

も必要になります。

このように紹介すると、

「無線に強みを持つ人」以外に電磁気学は不要なのかと思う方がいるかもしれませんが、それは誤解です。

どのような回路であっても、

ノイズが出ないように、あるいはノイズの影響を受けないように回路を設計します。

このときに電磁気学の考え方は必要になってくるので、電磁気学はあらゆる回路に必要なスキルです。

ただ電磁気学というと、なかなかスキルを習得するのにとっつきにくいと感じる方もいるでしょう。

実際の実務では、電磁気学を理論的に計算することはほとんどありません。

それよりも、電磁気の振る舞いをイメージできるようになることの方が大切です。

そのためには、後ほど紹介する「資格に合格するためのおすすめ手順」の

「EMCデザインエンジニア」で紹介している本を読んで、スキルを習得することをお勧めします。

大量生産なら品質のスキルも必要

一品ものであれば、あまり気にしなくても良いですが、大量生産となると品質にばらつきが発生します。

電子回路設計者に問われる品質のばらつきは、製造上のばらつきというよりも設計上のばらつきのことです。

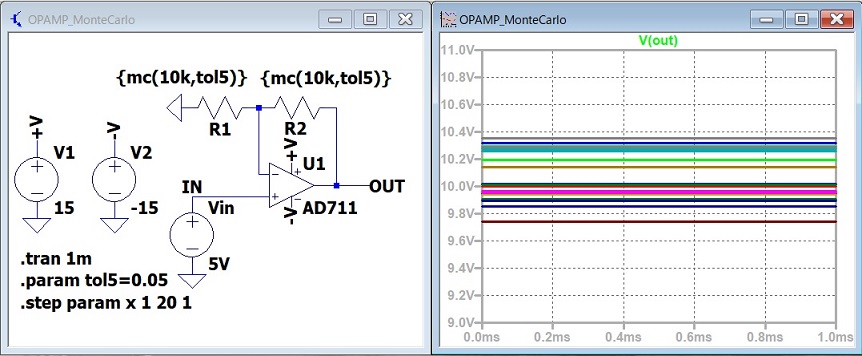

例えば、以下のオペアンプ回路で10Vの信号を出力する場合で説明します。

電子部品は「ばらつき」を持っているので、出力が10.0Vピッタリにならず、

製品の個体ごとに9.9Vだったり、9.8Vだったり、10.2Vだったりと、「ばらつき」が発生します。

この「ばらつき」が許容できる範囲であるかを判断するために、以下の品質のスキルが必要となるのです。

- 品質工学

- 統計学

これらのスキルを磨くために、どのような資格があるか、解説していきたいと思います。

電子回路設計者におすすめの資格7選

電子回路設計者が実際に取得している資格を紹介します。

電子回路の資格

ディジタル技術検定

「制御部門」と「情報部門」があります。(3, 4級は部門で分かれていない)

電子回路設計者としては「制御部門」が専門に近いので、制御部門を取得すればOKです。

電子部品、アナログ-デジタル変換、論理回路、自動制御などの問題が出題されます。

電子回路や制御工学の知識全般が問われるため、どこに強みを持っていても取得すべき資格です。

ただ、マイナーな資格なのか、私の知り合いでは、持っている人は少なめです。

第一級陸上無線技術士

無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B、電波法規の4科目があります。

この資格は科目合格制です。1科目でも合格すれば、その科目は3年間免除されます。

電気物理、電子回路、無線機、アンテナ、法規など問題が幅広く出題されます。

私の知り合いでは、アナログ回路や無線に強みを持つ人が多く取得しています。

なぜか「第二級陸上無線技術士」を持っている人はあまり見ないですね。

EMC設計技術者資格(EMCデザインエンジニア)

「EMCって何?」って方は、以下をご覧ください。

EMC(電磁両立性)

JIS C60050-161-01-07より引用

『装置又はシステムの存在する環境において,許容できないような電磁妨害をいかなるものに対しても与えず,かつ,その電磁環境において満足に機能するための装置又はシステムの能力。』

つまり、

自分の電子機器から発生するノイズで、他の電子機器を誤動作させてはいけない、

逆に、他の電子機器が発生したノイズで、自分の電子機器が誤動作してはいけない、

というように設計することです。

このように設計することを「EMC設計」とか「EMC対応設計」とかいいます。

この資格ではEMC設計力が問われ、その知識が電子回路設計の実務に役立ちます。

EMC設計はどの回路にも要求されるので、どこに強みを持っていても取得すべき資格です。

新人の方で持っている人はほとんどいませんが、中堅以上で持っている人は結構います。

品質の資格

品質管理検定(QC検定)

プロセス管理、問題解決、データのとり方、QC7つ道具などの「品質管理の知識」が問われます。

設計上のばらつきを考慮できるようになるには、QC7つ道具のヒストグラムが重要なスキルとなります。

私の知り合いでは、アナログ回路に強みを持つ人が多く取得している印象がありますが、

学習時間をあまり必要としないので、どこに強みを持つかに関わらず多くの人が持っています。

私の見たところ、みんな新人のうちに取得する傾向があります。

統計検定

データ分析の基礎知識などの「統計の知識」が問われます。

これはヒストグラムに加えて、標準偏差や分散が重要なスキルとなります。

品質管理検定と同じく、学習時間をあまり必要としないので、

どこに強みを持つかに関わらず多くの人が持っており、新人のうち取得しています。

情報処理の資格

「電子回路設計者に情報処理の資格は必要ないのでは?」と思うかもしれませんが、

ディジタル回路に強みを持つ人は情報処理の資格を持っています。

情報処理の資格は種類が多くありますが、私の知り合いは、

実際に「基本情報技術者」と「エンベデッドシステムスペシャリスト」の資格を取得しています。

基本情報技術者

コンピュータシステム、データ構造、アルゴリズム、ソフトウェア開発などの

「IT全般の基礎知識」が問われます。

ディジタル回路に強みを持つ人が多く取得しています。

基本情報技術者を目標にしているというよりは、

エンベデッドシステムスペシャリストの資格を目標にして、その前段階として取得しています。

エンベデッドシステムスペシャリスト

組込みシステムの要件、設計、製造、評価、保守などの幅広い「組込みの知識」が問われます。

ディジタル回路に強みを持つ人が多く取得しています。

電子回路設計者でもこの資格を取る人は、ソフトウェアのコーティングまでできる人が多いですね。

資格に合格するためのおすすめ手順

学生や新入社員などの初心者レベルにおすすめの資格

これから電子回路設計者になろうとしている方や、まだ電子回路設計者になって日の浅い方は、

比較的、取得しやすい資格から取りましょう。

最初から難しい資格に挑戦しても良いですが、合格できないとなかなかモチベーションも上がらないので、

取得しやすいのから1つずつ合格していくことをオススメします。

今回紹介した資格の中で、取得しやすいのは以下の3つです。

- 品質管理検定(QC検定)

- 統計検定

- ディジタル技術検定

いずれの資格も、まずは3級から取得し2級まで合格することを目標にしましょう。

1級(準1級)は難しいです。2級まで取得して1級も取れそうだと思ったら受験すれば良いと思います。

難しいと感じるのであれば、別の資格を優先する方が良いです。

4級は難易度が低いので、取得してもあまり社会的評価は期待できないかなという印象です。

品質管理検定と統計検定

設計上のばらつきという観点では、品質の資格は両方とも取得する必要はなく、どちらかを取得すればOKです。

どちらかで迷う人は「品質管理検定(QC検定)」の方が実務に近いのでお勧めします。

どの資格にも言えることですが、合格するためには過去問で傾向をつかむことは必須なので、

必ず過去問を解いてください。過去問だけでも合格圏内は狙えます。

さらに理解を深めたい方は、以下の参考図書をお勧めします。

ディジタル技術検定

ディジタル技術検定の過去問は、ディジタル技術検定のホームページ上で閲覧することができます。

またディジタル技術検定を取得するために制御工学の勉強をするなら、

以下の参考書が非常に分かりやすいのでオススメします。

中級レベルにオススメの資格

電子回路設計者としてある程度経験のある方は、以下の4つの取得を目指しましょう。

- 第一級陸上無線技術士

- EMC設計技術者資格(EMCデザインエンジニア)

- 基本情報技術者

- エンベデッドシステムスペシャリスト

第一級陸上無線技術士

この資格は4科目ともに7~8割ぐらい過去問から出題されます。

なので、過去問を解くことは確実に必要なことです。

しかし、最初は問題をみても分からないと思います。

コツとしては、「なぜこうなるのか?」と悩み続けて停滞するのではなく、

「ふーん、こうなるのか」という感じで素直に飲み込んでいくことです。

その方が問題を解く実力は上がります。

また出題範囲が広いので、科目合格制(免除期間:3年以内)を利用して、

何回かに分けて受験した方が良いでしょう。

陸上無線の試験は、

1日目の午前 無線工学の基礎

1日目の午後 電波法規

2日目の午前 無線工学A

2日目の午後 無線工学B

という日程で行われます。

例えば、2回に分けるなら、

1回目で、1日目の「無線工学の基礎」と「電波法規」を受験し、

2回目で、2日目の「無線工学A」と「無線工学B」を受験する

という流れをオススメします。

この資格試験は平日に行われることが多く、

社会人の方であれば有休休暇をとって受験する人もいるので、有休日数の節約になります。

EMC設計技術者資格(EMCデザインエンジニア)

この資格は、今回紹介している中でも、実務に近い資格なので、ぜひチャレンジすることをオススメします。

参考図書や試験問題の例がホームページに公開されています。

参考図書は種類が多いので、

「どれで勉強すればいいの?」という方のために、おすすめの参考書を紹介します。

この本では「EMCの基礎知識」と「EMCの対策方法」を簡潔に解説しています。

まずはこの本から読むとEMCの全体像がわかります。

この本を一冊理解できれば、EMCについては大丈夫かなと思います。

ただページ数のボリュームが大きいので、実務で使うときは辞書的に使うと良いです。

EMC対策をするときに、この一冊を常時持っていると便利です。

基本情報技術者

この資格の勉強方法はシンプルです。

この参考書を一冊読んで、一通り理解する。

そして過去問を解く。

これが合格への近道です。

「中級レベルにオススメ」といいましたが、

ディジタル回路に強みを持つ人は初心者レベルのうちに取っても良いと思います。

エンベデッドシステムスペシャリスト

この資格は、参考書で勉強というよりも過去問を徹底的に解く方が良いです。

情報処理の中でも高度な資格なので、

ある程度ディジタル回路の設計や組込み開発の実務経験を積んでからの受験することをお勧めします。

初心者レベルでは難しいです。

電験三種やアマチュア無線技術士の資格は取得すべきか?

第三種電気主任技術者

電子回路設計者で、実際に電験三種を持っている方はいます。

比較的、電源回路に強みを持つ人が多く取得している印象があります。

社会的評価の高い資格なので取得した方が良いですが、難易度は高めです。

電子回路設計者として中級レベルになってから取得を目指すとよいでしょう。

合格のコツは、やはり過去問です。

かなりのボリュームですが、以下の一冊でしっかり勉強すれば十分だと思います。

アマチュア無線技術士

電子回路設計者で、アマチュア無線技術士の資格を持っている方は少なからず存在します。

学生のときに取得したという話をよく聞きます。

取得しても良い資格ですが、陸上無線技術士の方から取得することをオススメします。

陸上無線技術士の勉強をしていれば、アマチュア無線技術士の無線工学の科目は難しくありません。

また、電波法規の科目では出題範囲に共通している部分もあるので、

まずは陸上無線技術士の勉強から始めると良いでしょう。

まとめ

今回は電子回路設計者に必要なスキルと資格について解説しました。

紹介した資格は、電子回路設計者のスキルやステータスを向上するという観点で紹介しました。

実際に電子回路設計者が取得している資格なので、スキルを向上したい方は是非チャレンジしてみてください。

この一冊で合格! QC検定3級集中テキスト&問題集

この一冊で合格! QC検定3級集中テキスト&問題集

はじめての制御工学 改訂第2版 (KS理工学専門書)

はじめての制御工学 改訂第2版 (KS理工学専門書)

現場でわかるノイズ対策の本

現場でわかるノイズ対策の本 詳解 EMC工学

詳解 EMC工学