電子回路設計技術者の仕事内容を知りたい。

回路設計の仕事はきついかどうかも知りたい。

このように考えたことはありませんか?

本記事では、電子回路設計者の仕事内容を、経験に基づいて解説しています。

私は電子回路設計歴10年です。一通りの開発工程を経験してきました。

「実際の回路設計の仕事はきついのか?」についても解説していきます。

電子回路設技術者の仕事内容

製品開発はチームで行います。

電子回路設計者、ソフトウェア設計者、機構設計者と

それら各担当者をマネジメントするプロジェクトリーダで構成されます。

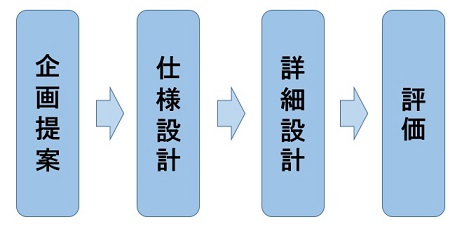

企画提案

営業・マーケディング部の担当者は、ターゲットとしている市場が成長期で、

「こういうものがあれば売れる」と判断したとき、開発部に対して新製品開発の提案をしてきます。

具体的には、仕様・コスト・スケジュールの要求です。

簡単にいうと、

仕様:こういう仕様の新製品がほしい

コスト:それをこの金額に収めて作ってほしい

スケジュール:それをこの納期でつくってほしい

という要求です。

仕様設計

営業・マーケティング担当者から受け取った要求をもとに、

この要求を実現可能かどうか検討しながら製品の仕様書を作成します。

仕様書の作成はプロジェクトリーダがやるというよりは、

各担当者に作業が割り振られ、最後にプロジェクトリーダがまとめるという流れになります。

電気的な仕様は電子回路設計者に、

機構的な仕様は機構設計者に、

SWの仕様はSW担当者に割り振られます。

このとき、プロジェクトリーダが電子回路設計出身者であれば、

プロジェクトリーダが電気的な仕様を作成することもあります。

電気的な仕様については、

例えば、

電源電圧は24Vにするか100Vにするか、

製品の状態表示のため、LEDは搭載するか、それぞれの状態を何色で表現するか、

製品が動作する温度範囲は40℃までにするか、50℃までにするか、

などを考えたります。

詳細設計

製品の仕様書を作成したら、実際にものを作っていきます。

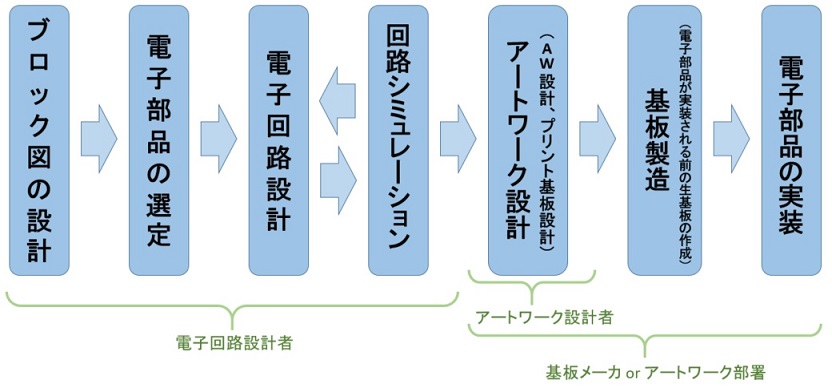

電子回路設計者の作業フロー

電子回路設計者は仕様書に基づいて、以下のフローで電子回路を設計し、基板を作成します。

「回路設計」と「回路シミュレーション」は、何回か行ったり来たりします。

シミュレーション結果が想定と違う結果になったら、回路設計をやり直すためです。

稀に「入社する前に回路CADの使い方を勉強しておいた方がよいでしょうか?」

と聞かれることがありますが、会社ごとに使用しているCADは違うので事前に勉強する必要はないでしょう。

そもそも会社にマニュアルがあるので、それを見ながらやればCADの使い方で困ることはありません。

電子回路設計者とアートワーク設計者は別々の担当者

一般的に、電子回路設計者とアートワーク設計者は別々の担当者になることが多いです。

稀に同じ人がやる場合もありますが、ほとんど場合は別々にやります。

とはいえ、電子回路設計者がアートワークの知識がなくて良いかというと、そんなことはありません。

どのようにパターンを引き回すか、部品配置はどうするか、

それを考えてアートワーク設計者に指示するのは電子回路設計者の仕事です。

アートワークCAD(回路CADとは別もの)を使う技術はなくてもよいですが、

アートワーク設計の知識は必要です。

また、アートワーク設計者が基板を設計した後、

指示通りに設計できているか確認する作業も電子回路設計者の仕事です。

アートワーク設計者はどこから出てきたか?

ここで、

製品開発は「電子回路設計者」「ソフトウェア設計者」「機構設計者」のチームで行う

といいましたが、「アートワーク設計者」はどこから出てきたのでしょうか?

これは会社によって様々です。製品開発のチームメンバとして参加するということはあまり聞きません。

例えば、社内にアートワークの部署があって、そこに依頼することもあれば、

世の中には基板メーカがたくさんあるので、そこに依頼する(外注する)こともあります。

このとき、「基板製造」と「電子部品の実装」も一緒にやってもらいます。

つまり、先程のフローにおいて、電子回路設計者の仕事は、

「ブロック図」から「アートワーク設計」の設計確認作業までで、

「アートワーク設計」から「電子部品の実装」はアートワークの部署、あるいは基板メーカが行います。

そもそも電子回路設計とアートワーク設計(プリント基板のパターン設計)は何が違うか?

電子回路設計とは、

センサが取得したアナログ信号を増幅したり、

CPUで処理できるようにアナログ信号をデジタル信号に変換したり、

電子部品が動作できるように電源を供給したりなど、

機能そのものを設計し、電子部品のシンボルマークを用いて回路図を作成する仕事です。

これに対して、アートワーク設計とは、

電子回路設計で作成した回路図をもとに、

基板上に電子部品を配置し、それらをパターン(配線)で接続する仕事です。

このとき、

パターンに流れる電流の大きさに適合したパターン幅にすること、

高速な信号を送る場合は送受信のパターンを等しい長さにすること、

などを考えてパターンの引き回しを行います。

評価

「電子部品の実装」まで完了し、基板ができたら、設計通りに動作するか評価を行います。

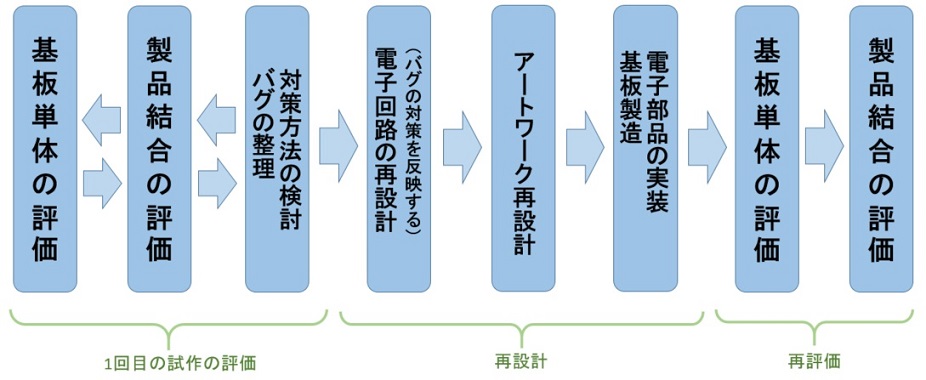

電子回路設計者の評価フロー

評価の作業フローは以下のようになります。

評価は、電子回路設計者自身が行うこともあれば、別の評価担当者が行うこともあります。

1回目の試作で完璧には作れない

基板は1回の試作で完璧に作れることはほとんどありません。

つまり、1回目の試作は、ちゃんと動作するかどうかよりも、バグを出すことを主目的に評価を行います。

バグ出しを行い、バグが出ないように対策方法を検討します。

このとき、対策効果を確認するため、「基板単体の評価」や「製品結合の評価」を行ったり来たりします。

回路図を修正し、再度基板を作り直す

検討の結果、有効な対策方法を見出したら、その対策方法を電子回路設計者が回路図に反映します。

その回路図をもとにアートワーク設計者が、再度、基板の設計を行い、基板を作り直します。

再評価でバグが発生したら・・・

作り直した基板で再評価を行います。

ここで、新たなバグが発見されれば、

対策方法を検討 → 回路図に反映 → 基板を作り直す → 再評価する

というループを繰り返すことになります。

作り直すたびに、開発コストが発生し、スケジュールも遅延するので、

このループの回数を少なくすることが望ましいです。

評価は実際に何をやるの?

基板単体の評価

まずは、基板単体で評価を行います。まだ機構設計者が作成した筐体に入れてない状態です。

1回目の試作の段階ではソフトウェアも開発中なので、テストプログラムで動作させます。

基板単体の評価で確認する内容は、主に2つです。

- 仕様通りに動作するか

- 信号波形が正常かどうか

まずは、仕様通りの機能を実現できていることを確認します。

例えば、電源をONしたらLEDが青色に点灯する仕様なら、その通りに動作することを確認します。

その後、オシロスコープで信号の波形を観測し、電圧の大きさが電子部品の定格の範囲内かどうか、

通信信号が電子部品のタイミング規定を満たしているか、などを確認します。

製品結合の評価

基板単体の評価が完了したら、製品結合の評価を行います。

機構設計者が作成した筐体に入れた状態です。

製品結合の評価で確認する内容は、主に3つです。

- 環境を変化させても動作するか

- ノイズを加えても動作するか

- 電源電圧を変化させても動作するか

動作する温度範囲の仕様を0~40℃とした場合、製品を恒温槽の中に入れて、

実際に0~40℃の範囲で温度を変化させ、正常に動作することを確認します。

また、様々なノイズも印加します。

例えば、冬の寒い日にドアノブを触ったときにバチッと静電気が飛んだ経験は誰にでもあると思いますが、

製品を人が触ったときも静電気が飛ぶことがあります。

実はこのとき数kVもの電圧が瞬間的に発生しているため、製品が誤動作することがあります。

これを想定して、静電気を発生させる試験機から製品に静電気を印加し、誤動作しないことを確認します。

さらに、電源電圧の仕様をAC24V±10%としたら、

実際に電源電圧を -10%(AC21.6V)~ +10%(AC26.4V)まで変化させ、正常に動作することを確認します。

これらの評価で正常に動作することを確認できれば、電子回路設計者の仕事は完了です。

電子回路設計がきついのは誤解である3つの理由

電子回路設計の仕事内容が理解できたところで「実際の仕事はきついの?」という議論をします。

結論から言うと「きつくない」です。

私の経験から3つの観点で解説します。

技術面

最初は先輩のサポートから始まることが多いので、最初からできなくても問題ありません。

今回紹介した仕事内容を初めから全て1人でやるのではなく、最初は一部を担当することになるでしょう。

先輩が設計を行い、その評価の一部を担当するところからスタートだと思います。

いきなり設計を任されることもあるかもしれませんが、失敗しても問題ありません。

最初から大きな損失につながる仕事は任されないからです。

労働環境

電子回路設計者の作業場所は、オフィスか実験室です。

実験室は評価を常温で行うため、23~25℃の一定温度に保たれており、意外と快適です。

机がすごく散らかっているイメージもあるかもしれません。

会社にもよると思いますが、私の周りは定期的に整理整頓されるので、ほとんど散らかっていません。

また残業規制も厳しいため、残業時間は10~20時間程度です。

あまり長く残っていると早く帰るように促されることもあります。

「その分、実はサービス残業が多いのでは?」と思うかもしれませんが、サービス残業はありません。

コンプライアンスに抵触してしまうので、サービス残業ができないような対策が施されています。

対人関係

余程のブラック企業でない限り、コンプライアンス遵守の意識が高い今の時代、厳しい人はほとんどいません。

むしろ「あまり無理はしないでね」と言ってくださる上司もいるぐらいです。

また、「ここまで自力でできたんだ。すごいね」と肯定することで、成長を促す傾向もみられます。

また電子回路設計者が社外の人と接するとき、どのような人でしょうか?

それは電子部品メーカの営業担当者です。電子部品を選定し、決定するのは電子回路設計者です。

なので、電子部品メーカの営業担当者からすると、電子回路設計者はお客さんになるため、

どんなに年上の営業担当者であってもかなり丁寧に接してくれます。

以上から、電子回路設計の仕事は「きつくない」です。

むしろ仕事を通じて成長を実感できることが、電子回路設計者の良いところだと思います。

興味を持ったら行動してみよう

電子回路設計の仕事に興味を持ったら、転職サイト・転職エージェントに一度登録してみましょう。

定期的にメールが送られてくるので、興味のある案件に応募するだけです。

どのサイトも5分程度で登録が完了するので、是非この機会に行動してみましょう。

電子回路設計者の転職におすすめのサイトまとめ

- マイナビエージェント|転職後の定着率97.5% ※マイナビのプロモーションを含みます

定番の転職サイト。大手だと求人数も豊富で、登録して損はしないはず。 - メイテックネクスト|エンジニア専門の転職支援

エンジニア専門転職サイトでNo.1の求人数。製造業の転職なら登録すべきです。 - 工場求人ナビ|工場に特化した求人専門サイト

日本全国の求人を掲載。工場の求人をお探しなら登録しましょう。