- トランジスタの周波数について知りたい

- トランジスタの周波数特性はなぜ高域で利得が下がるの?また低域も下がっているのはなぜ?

- トランジスタの周波数特性を改善するにはどうすれば良いですか?

こんな質問にお答えします。

本記事を書いている私は、電子回路を約10年、仕事を通じて勉強しています。

トランジスタは周波数が高くなると特性が変わります。

その原因は何故だか知っていますか?

本記事を読めば、トランジスタの周波数特性が変わる原因と改善方法を理解できます。

トランジスタをどの範囲の周波数で使用すれば良いか、

周波数特性を改善するにはどうすれば良いか、

これらが分かるようになります。

3分で読めますので、ぜひ最後までご覧ください。

※ 初心者でも挫折しないトランジスタ教材(無料公開あり)

トランジスタの周波数特性とは何か?

トランジスタの周波数特性とは、一般的に「hfeの周波数特性」を指します。

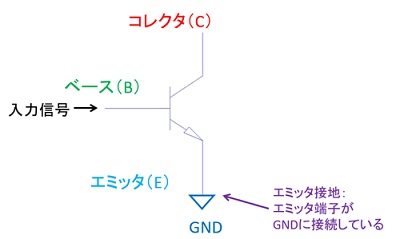

ここで「hfeって何?」という方に簡単に説明すると、hfeとは「エミッタ接地のときの増幅率」のことです。

トランジスタには信号を増幅する目的で使用することがよくあります。

トランジスタに入力したわずかな信号を、大きな信号に増幅することができるのです。

例えば、hfe = 100 のトランジスタを使用すると、100倍の信号を得ることができます。

より詳しくhfeについて知りたい場合は、以下の記事を参考にどうぞ。

参考記事:トランジスタのhfeとは?求め方から測定、ばらつき、温度特性まで

話をトランジスタの周波数特性に戻しますが、

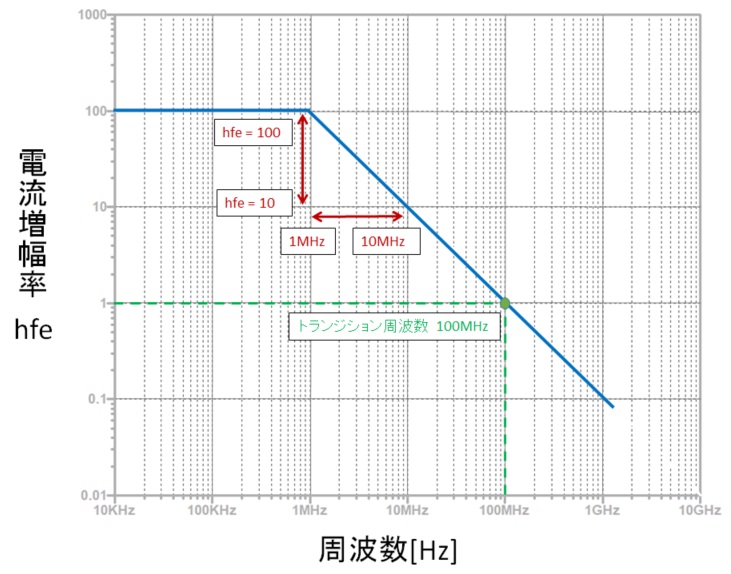

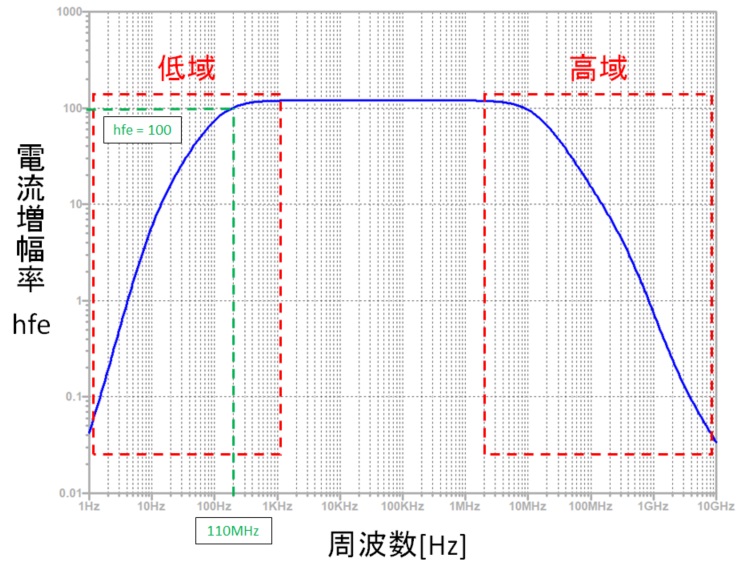

トランジスタの周波数特性をグラフで表現すると、以下のようになります。

この図だと1MHzまでは一定値で、周波数が高くなるとhfeが徐々に小さくなります。

横軸の周波数は、トランジスタのベース端子(B)に入力した信号の周波数のことです。

グラフのhfeが小さくなる領域では、hfeの下がり方に特徴があります。

それは周波数が2倍になると、hfeが1/2になるということです。

つまり周波数とhfeは反比例しているので、

グラフに合わせて言い換えると、周波数が10倍で、hfeが1/10になります。

例えば、

周波数 10倍:1MHz → 10MHz

電流増幅率hfe 1/10:100 → 10

ということです。

また、周波数が高くなるにつれてhfeが小さくなり、hfe = 1 になる周波数があります。

この周波数を「トランジション周波数」と言います。

グラフでは、hfe = 1 のときの『100MHz』がトランジション周波数です。

トランジション周波数より高い周波数では、

hfeが1よりも小さな値になるので、入力信号は増幅されず、減衰することになります。

なので、入力信号を増幅したいときは、hfeが1よりも大きい値になるような周波数、

つまりトランジション周波数よりも低い周波数で使用しましょう。

グラフからは、

入力信号を100倍(hfe = 100)に増幅したい

→ トランジスタに入力する信号を1MHz以下にする

入力信号を10~100倍(10 ≦ hfe ≦ 100)に増幅したい

→ トランジスタに入力する信号を10MHz以下にする

入力信号を1~10倍(1 ≦ hfe ≦ 10)に増幅したい

→ トランジスタに入力する信号を100MHz以下にする

というように読み取ることができます。

しかし、トランジスタのデータシートに「hfeと周波数の特性グラフ」は記載されてないことが多く、

実際は「トランジション周波数」が記載されている場合がほとんどです。

実際に使用するときは、このトランジション周波数を目安に、

1/5 ~ 1/10 程度の周波数で使用するのが適切です。

トランジスタの周波数特性が高域で下がる原因と改善方法

そもそも、なぜ

周波数を高くする → hfeが下がる

というようなグラフになるのでしょうか?

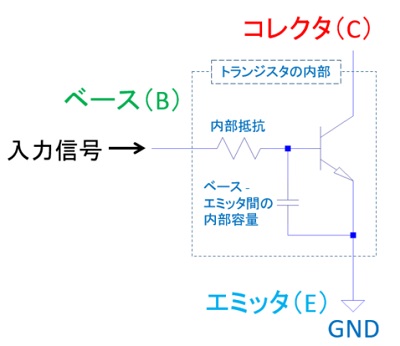

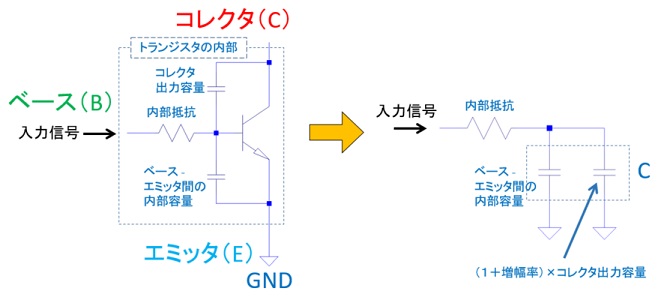

その理由は、トランジスタ内部に、内部抵抗とベース-エミッタ間の内部容量があるからです。

この内部抵抗と内部容量が、入力信号に対してローバスフィルタのように働いてしまいます。

よくある質問:トランジション周波数よりも高い周波数を増幅したいときは、どうすれば良いですか?

結論、トランジション周波数の値が大きいトランジスタに変更すれば良いです。

例えば、

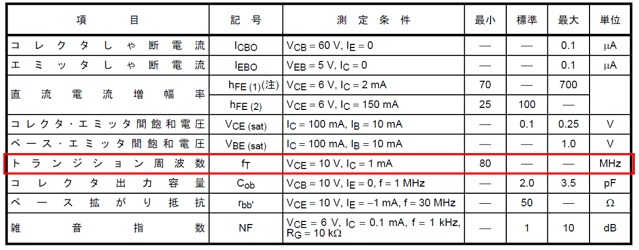

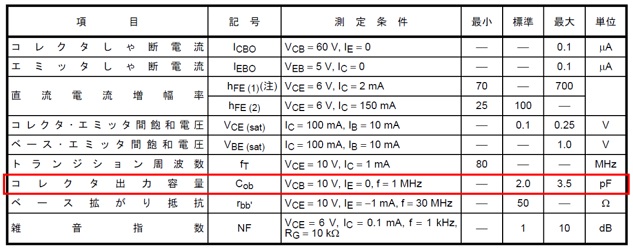

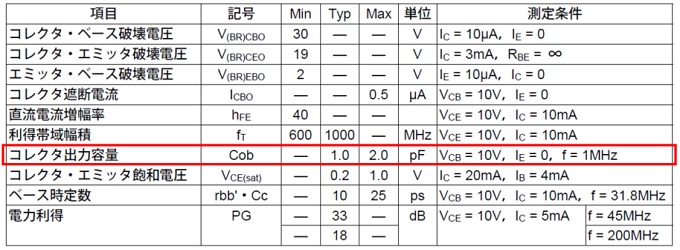

【2SC1815】

東芝トランジスタ 2SC1815 のデータシートより抜粋

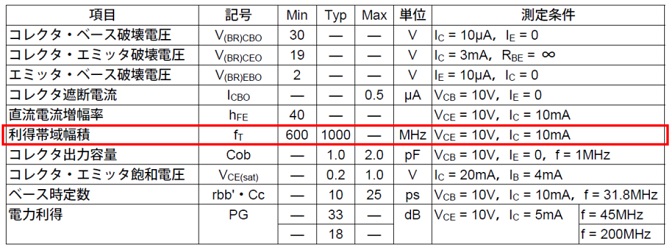

【2SC1906】

日立トランジスタ 2SC1906 のデータシートより抜粋

2SC1815 → 2S1906 に変更すると、トランジション周波数は、80MHz → 600MHz まで大きくなるので、

より高い周波数を増幅できるようになります。

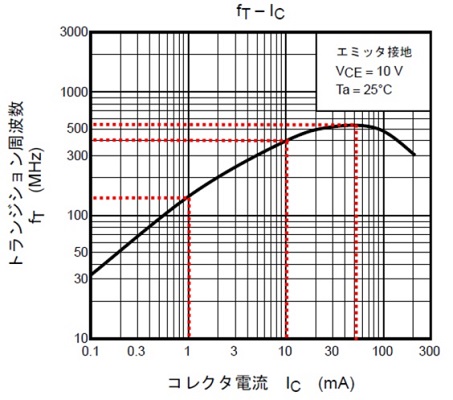

補足:トランジション周波数はコレクタ電流で変わる

トランジション周波数はコレクタ電流で変化します。

有名な東芝製トランジスタ 2SC1815の特性を以下に示します。

東芝トランジスタ 2SC1815 のデータシートより抜粋

コレクタ電流 1mA

→ トランジション周波数 150MHz

コレクタ電流 10mA

→ トランジション周波数 400MHz

コレクタ電流 50mA

→ トランジション周波数 550MHz

このように、コレクタ電流によってトランジション周波数は変わります。

550MHzまで増幅できると思ったら、コレクタ電流が1mAなので150MHzまでしか増幅できなかった・・・

なんてことがないように、頭の片隅にでも入れておきましょう。

トランジスタ増幅回路の周波数特性が低域と高域で下がる原因と改善方法

これまでトランジスタ単体で話してきました。

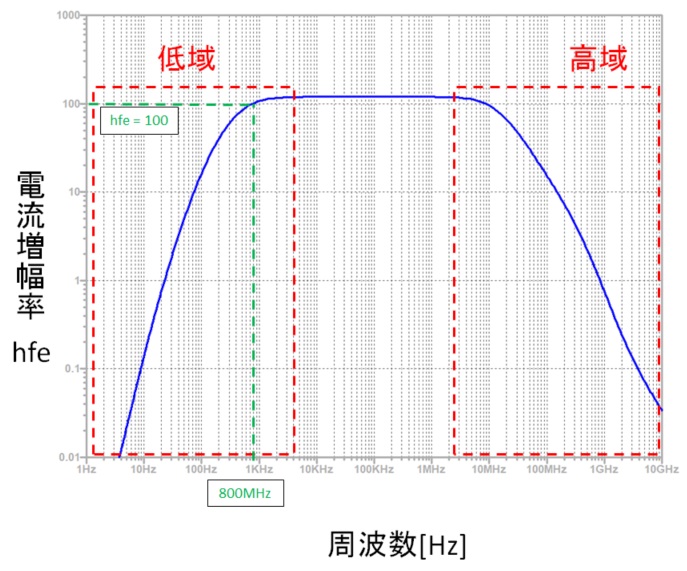

今度は、トランジスタを増幅回路として使用する場合、周波数特性は以下のようになります。

特徴としては、周波数が低い領域でもhfeが下がっていることです。

トランジスタ単体だけの性質で考えれば、周波数が低い領域は増幅されますが、

トランジスタ以外の原因によって増幅率hfeが小さくなり、台形のような形になります。

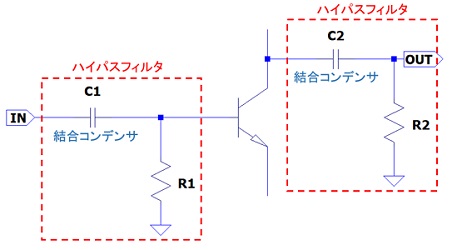

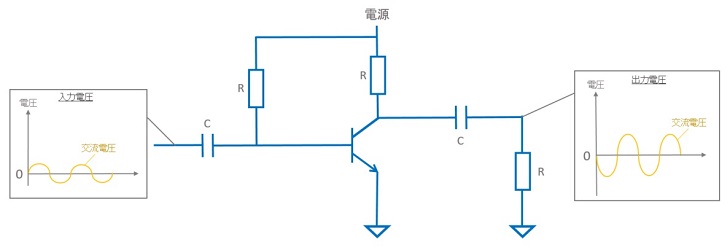

その原因とは「結合コンデンサ」です。

結合コンデンサは、トランジスタ増幅回路の「入力部」と「出力部」に接続するコンデンサです。

このコンデンサがあるため、ハイパスフィルタが形成され、低域の周波数でhfeが下がってしまいます。

これを改善するには、コンデンサの容量を大きくすると良いです。

上図で示した周波数特性で、結合コンデンサC1とC2の値は0.1uFです。

このときの hfe = 100 のときの周波数は、800MHzとなっています。

この結合コンデンサC1とC2を「0.1uF → 1uF」に変更してみます。

すると、周波数特性は以下のようになりました。

hfe = 100 のときの周波数は、110MHzとなっています。

より低域まで増幅できるようになったことがわかりますね。

なので、トランジスタ増幅回路の低域の周波数特性を改善するには、結合コンデンサの容量を大きくすると良いです。

補足:ミラー効果によって高域も下がる

本記事の最初の方で、

トランジスタ単体の周波数特性によって、周波数が高い領域でhfeが下がっていく

という話をしました。

トランジスタ増幅回路の場合も、高域で周波数特性が下がっていることが、上図からも分かると思います。

これは、トランジスタ単体の周波数特性が原因でもあるのですが、

さらに「ミラー効果」という現象が原因でもあります。

これはトランジスタを増幅回路として使用する場合に発生するものです。

トランジスタ単体のときは、

内部抵抗とベース-エミッタ間の内部容量がローパスフィルタのように働いてしまうため、

hfeが下がるということでした。

トランジスタ増幅回路のときは、コレクタ出力容量も影響してきます。

どのように影響するかというと、上図のように、入力信号から見て、

ベース-エミッタ間の内部容量と並列にコレクタ出力容量が入ってくるのです。

しかも、ただ入ってくるだけではなく(1+増幅率)倍されて入ってきます。

つまり、コンデンサの容量Cが、ベース-エミッタ間の内部容量だけだったのが

C =ベース-エミッタ間の内部容量 +(1+増幅率) × コレクタ出力容量

となり、ローパスフィルタがより強力に働くようになってしまうのです。

これを改善するには、単純にコレクタ出力容量が、できるだけ小さいトランジスタを選ぶと良いでしょう。

【2SC1815】

東芝トランジスタ 2SC1815 のデータシートより抜粋

【2SC1906】

日立トランジスタ 2SC1906 のデータシートより抜粋

実際に測定してみよう!

トランジスタ増幅回路の周波数特性をみて、どのように変化するか見てみましょう。

実際に手を動かして、自分で回路を作成してみると良いです。

回路例

トランジスタ増幅回路の中で、最もシンプルな 固定バイアス回路 です。

入力電圧の周波数を変化させながら出力電圧を測定することで、

トランジスタの増幅の変化を確認できます。

低域の周波数で、入力電圧の周波数を大きくしていく

→ 出力電圧が徐々に大きくなる

中域の周波数で、入力電圧の周波数を大きくしていく

→ 出力電圧が変わらず安定する

高域の周波数で、入力電圧の周波数を大きくしていく

→ 出力電圧が徐々に小さくなる

このように、簡単な固定バイアス回路でも、周波数特性を観察することができます。

必要な部品

ブレッドボードを使って 固定バイアス回路 を作成するために必要な部品を紹介します。

- NPNトランジスタ 2N3904

-

小信号用の定番トランジスタです。

👉 NPNトランジスタ 2N3904(100個入りセット)

基本的な実験に最適です。 - 抵抗セット

-

幅広い抵抗を用意しておくと、必要になるたびに購入する手間がなくなります。

👉 抵抗セット(1/4W、600本セット)

基本的な実験には1/4Wで十分ですが、大きな電流を流す回路では1/2W以上を使うと安全です。 - 電解コンデンサセット

-

入力・出力のコンデンサに使います。

👉 電解コンデンサ 24種類セット(0.1µF〜1000µF)

抵抗と同じく、幅広いコンデンサを持っておくと便利です。 - ブレッドボード 830穴

-

はんだ付け不要で回路を簡単に組める実験ボードです。

👉 ブレッドボード 830穴

抵抗やコンデンサの値を変えながら試行錯誤するのに便利です。 - ジャンパワイヤセット

-

部品や信号源をブレッドボード上で接続するための配線コードです。

👉 ジャンパワイヤセット

オス-オス/オス-メスの両方を持っておくと便利です。 - USB 5Vブレッドボード電源モジュール

-

ブレッドボードに直接差し込み、5Vや3.3Vを手軽に供給できます。

👉 USB 5V電源モジュール

簡単に電源を取れるので便利です。 - デジタルマルチメータ(テスター)

-

入力電圧と出力電圧を測って増幅の変化を確認できます。

👉 AstroAI デジタルテスター

ファンクションジェネレータ(信号発生器)と一緒に使うと良いです。 - ファンクションジェネレータ(信号発生器)

-

高域の周波数まで出力できませんが、

初心者でも扱いやすいモデルとして、以下のような製品があります。

- FG-100 DDSファンクションジェネレータ

(1Hz〜500kHz)

- FNIRSI ハンディ型ファンクションジェネレータ

(波形表示付き)

- XR2206 信号発生器キット

(自作派向け)

まずは操作が簡単な FG-100 が使いやすくおすすめです。

- FG-100 DDSファンクションジェネレータ

トランジスタはメーカーや型番によって ピン配置が異なる場合 があります。

また、耐えられる電圧や電流も製品によって違います。

実際に回路を作成するときは、必ず データシートでピン配置や定格を確認してください。

測定に便利なツール

入力電圧と出力電圧を波形で確認したいなら、オシロスコープを使いましょう。

- 電流や電圧を確認するなら

→ おすすめデジタルマルチメータ - 波形を見て動作を詳しく知りたいなら

→ おすすめオシロスコープ - 安定した電源で安全に実験するなら

→ おすすめ直流安定化電源

まとめ

トランジスタの周波数特性について解説しました。

入力信号の周波数を高くすると電流増幅率hfeは小さくなっていき、

増幅素子としてトランジスタを使うことができなくなりますので、気をつけてください。

今回は以上となります。

おすすめ学習リソース

固定バイアス回路を含むトランジスタ増幅回路の設計を理解したい方には、

次の学習リソースがおすすめです。